Wiederentdeckungen - Neuauflagen

Es sind nicht immer die Neuausgaben, die gerade aktuell veröffentichten Bücher oder Bestseller, die wichtig sind und oft nach drei Monaten schon vergessen sind. Hier weisen wir auf Bücher hin, die vor einiger Zeit schon erschienen sind, aber dennoch wieder an Aktualität gewinnen oder an sich nochmals lesenswert sind.

Bertolt Brecht - Die interviews bei Suhrkamp

„Großartig“, „macht Freude“, so loben Kritiker dieses umfangreiche Werk, das mit 752 Seiten alle Interviews des Dramatikers von 1926 bis 1956 versammelt. Darin zu blättern macht Lust und wirklich

Laune, man muss als Leser ja nicht jedes einzelne Kapitel bis ins letzte Detail genießen, blättern tut es auch, wenn man die Wortgewalt des Autors, seine stilbildenden Sätze, seine Interview-Einfälle

nachvollziehen will, wobei die meiste Teile gar keine genre-genauen Interviewformen darstellen, sondern eher selbst journalistische Stücke sind, wie der Autor schon in der Vorrede preisgibt, und

TitTok war ja auch noch nicht erfunden. Präzise, drastisch, zugespitzt, auf den Punkt gebracht, provozierend, attackierend, das ist der Stil Bert Brechts, der dabei auch immer weiß, sich selbst als

Person, als Autor, als Stückeschreiber zu inszenieren. Die Form des Interviews entwickelte sich gerade erst, und auch Brecht beschäftigte sich mit der Frage und richtete sich mit seiner

Gesprächstechnik auch an ein imaginäres Publikum. In fast jeder Phase seines Wirkens, von den Anfängen abgesehen, gab Brecht Interviews, die er in der Regel in deutscher Sprache gab.

Der Herausgeber beginnt die Kapitel mit kurzen einleitenden Texten zum folgenden Thema, zu dem Medium, zum Anlass des Gesprächs, ergänzt durch Fußnoten, Anspielungen auf Inszenierungen, Premieren,

auf Veröffentlichungen und Lebensereignisse. Namen und Lebensdaten sind ins Personenregister gesperrt. Das erhöht die Lesefreundlichkeit. In einem ergänzenden Nachwort beschäftigt sich der Autor und

Herausgeber mit Brechts allgemeiner Medienarbeit, die er ästhetisch und politisch in die Geschichte des Interviews einordnet. Ein nicht nur für Literaturwissenschaftler, nein auch für Journalisten

und deren Ausbildungsstätten wichtiges und gewichtiges Werk

Bertolt Brecht

„Unsere Hoffnung heute ist die Krise“ Interviews 1926-56 SUHRKAMP

Bertolt Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren und starb am 14. August 1956 in Berlin. Von 1917 bis 1918 studierte er an der

Ludwig-Maximilians-Universität München Naturwissenschaften, Medizin und Literatur. Sein Studium musste er allerdings bereits im Jahr 1918 unterbrechen, da er in einem Augsburger Lazarett als

Sanitätssoldat eingesetzt wurde. Bereits während seines Studiums begann Brecht Theaterstücke zu schreiben. Ab 1922 arbeitete er als Dramaturg an den Münchener Kammerspielen. Von 1924 bis 1926 war er

Regisseur an Max Reinhardts Deutschem Theater in Berlin. 1933 verließ Brecht mit seiner Familie und Freunden Berlin und flüchtete über Prag, Wien und Zürich nach Dänemark, später nach Schweden,

Finnland und in die USA. Neben Dramen schrieb Brecht auch Beiträge für mehrere Emigrantenzeitschriften in Prag, Paris und Amsterdam. 1948 kehrte er aus dem Exil nach Berlin zurück, wo er bis zu

seinem Tod als Autor und Regisseur tätig war. (Suhrkamp)

Noah Willemsen hat Literatur und Philosophie in Pittsburgh und Berlin studiert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am DFG-Graduiertenkolleg »Literatur- und Wissensgeschichte kleiner Formen« und promoviert bei Joseph Vogl über die Geschichte des Interviews von Brecht bis Heiner Müller.

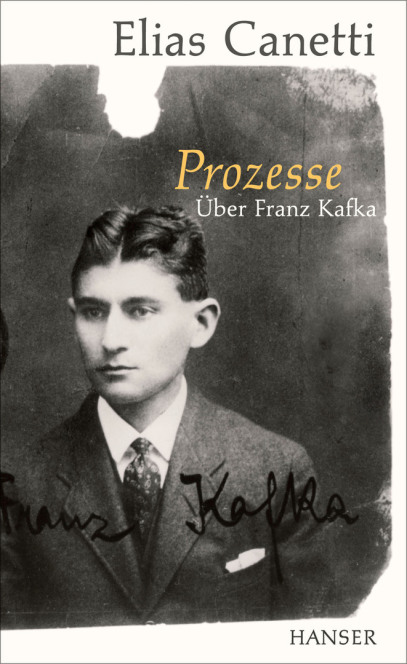

Elias Canetti Prozesse - Über Franz Kafka

Kann man Kafka als Maßstab und Richtschnur seiner eigenen literarischen Arbeit annehmen? Elias Canetti tut dies in einer ständigen, manchmal in verschiedenen Epochen unterbrochenen Auseinandersetzung. Kafka, das literarische Symbol der klassischen Moderne.

Vor lauter Beschäftigung mit dem Werk Kafkas entgeht Canetti das politische Umfeld aber nicht. Zum Beispiel der Prager Frühling oder die Unruhen an der Sorbonne: “1968: sein Kafka-Jahr. Es war das

Jahr der Studenten in der Sorbonne, des Prager Frühlings und der August-Katastrophe. Ein wildes, demonstratives, tragisches Jahr. Ein Jahr der abgöttischen Liebe und Verehrung, für Kafka”. Canetti

nennt seine Auseinandersetzung mit Kafka “ Prozesse”, er fühlt sich auf den Spuren der “unfassbaren Originalität Kafkas” und setzt sie immer wieder in Bezug zu seiner eigenen schriftstellerischen

Arbeit. »Jede Zeile von Kafka ist mir lieber als mein ganzes Werk. Denn er, nur er, ist von Aufgeblasenheit frei geblieben. […] Wenn ich an Kafka denke, sind mir meine eigenen Reaktionen schal, wie

die aller Tiere, die über der Erde leben. Man muss ein Wurm sein wie Kafka, um ein Mensch zu werden (…) Wie Kafka kann ich nicht sein, sein Reich war die Ohnmacht“,

Proust, Joyce und Kafka, sind für ihn “die drei bedeutendsten und einflussreichsten Schriftsteller” des 20. Jahrhunderts.

Das Buch der Herausgeber Susanne Lüdemann und Kristian Wachinger, erschienen schon 2019 im Hanser Verlag, versammelt einzelne Tagebuchaufzeichnungen, verschiedene Notate, Texte und Reden zu Franz

Kafka.

Solche Formulierungen Canettis faszinieren: “Wo immer er (Kafka) den Fuß aufsetzt, spürt er die Unsicherheit des Bodens.“

Es sind die literarischen Zeugnisse “Verwandlung” und “Hungerkünstler”, die Canetti sich beschafft und zuallererst studiert.“ Von der ‘Verwandlung’ war ich verzaubert (...) sie schien mir

vollkommen.”

Dabei weiß Canetti gegen andere Zeitgenossen auch kräftig auszuteilen: “Shaw ist mir ein schaler Witz, Gide sagt mir nichts, Eliot ekelt und Mann langweilt mich.”

Macht und Übermacht ist das Thema Kafkas und dem entsprechend Ohnmacht und natürlich auch das von Canetti, der mit seinem Werk „Masse und Macht“ ein Standardwerk darüberschrieb.

„Man muss ein Wurm sein wie Kafka, um ein Mensch zu werden. Man darf nur kriechen können und alles muss einem missglücken. Man muss Pläne machen, aus denen nie etwas wird. Man muss zu früh und nicht

einmal gern sterben.” Canetti nennt es eine “ Passion der Selbstverkleinerung”, die von Kafka ausgeht und auf den Leser übergeht. Canetti liest Publikationen, Briefe, Geschichten, setzt andere

Schriftsteller und Kafka immer wieder in Bezug zur eigenen Person.

Woher komme ich, wo stehe ich, wohin führt mich meine Arbeit.

An manchen Stellen schreibt Canetti über aktuelle Entwicklungen. Es sind so genaue Beschreibungen, dass man sich in dem Buch mehr solche Textpassagen gewünscht hätte. Hier ein Beispiel, die Sorbonne

1968. “An den Seiten des Hofs Verkaufsstände: auf einem das Bild Maos, darunter ausgebreitet die Literatur der Maoisten; schräg gegenüber Bilder von Trotzki und Guevara, auf die Literatur dieser

Anhänger herabblickend. Die Fenster oben von jungen Menschen besetzt, ein rotes Halstuch um das steinerne Standbild Victor Hugos. Junge Anarchisten rufen ihre Zeitung aus. Atmosphäre von Freiheit, in

der jeder zur Rede kommt, niemand mundtot gemacht, jeder angehört wird.” Zurück zu Kafka: “Ich möchte Kafka ganz in mich aufnehmen und behüten. Anmaßung? Nein. Er ist mein kostbarster Bundesgenosse

gegen die Macht.”

Oder: “Eine einzige Eigenschaft habe ich mit Kafka gemein: Stolz.”

In einem Vortrag über “Proust – Kafka – Joyce” sagt Elias Canetti: “Der Prozess, durch den Kafka sich am stärksten von anderen unterscheidet, ist ein Prozess des Zweifelns.” Eine besonders intensive

Auseinandersetzung betreibt Canetti mit den Briefen Kafkas an seine Verlobte: “Ich habe diese Briefe mit einer Ergriffenheit gelesen, wie ich sie seit Jahren bei keinem literarischen Werk erlebt

habe.”

Akribie, Detailtreue, genaue Beobachtung, präzise Beschreibung, das ist das Faszinierende an den Texten des Nobelpreisträgers Canetti. Zuweilen wiederholen sich Einschätzungen in den Notizen, aber es

sind ja einzelne Beobachtungen, die da aneinandergereiht werden. Da darf ein Herausgeber in solchen Tagebuchaufzeichnungen ja nicht eingreifen.

Ein Buch für Kafkafreunde und für Germanisten sowieso. Im KAFKA-Jahr lesenswert, auch wenn es schon 2019 erschienen ist.

Elias Canetti wurde 1905 in Rustschuk/Bulgarien geboren und wuchs in Manchester, Zürich, Frankfurt und Wien auf. 1929 promovierte er in Wien zum Dr. rer. nat. 1930/31 erfolgte die Niederschrift seines Romans Die Blendung, der 1935 erschien. 1938 emigrierte Canetti nach London, wo er anthropologische und sozialhistorische Studien zu Masse und Macht (1960) aufnahm. Ab den 1970er Jahren lebte er vorwiegend in der Schweiz und erlangte weiterreichende Berühmtheit mit seinen Theaterstücken, den Aufzeichnungen und den autobiographischen Büchern, darunter Die gerettete Zunge. 1981 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. 1994 starb er in Zürich.

Elias Canetti Prozesse - Über Franz Kafka

Herausgegeben von Susanne Lüdemann, Kristian Wachinger HANSER

Presse Rezensionen

"Im Zentrum von Canettis Arbeit an Kafka steht sein großer Essay ‚Der andere Prozess‘ ... Dieser funkelnde, rund hundertseitige Text bildet denn auch den Kern der verdienstvollen Edition ‚Prozesse‘."

Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung

"Wie man sich unbescheiden unterwürfig zeigt: Elias Canettis lebenslanges Nachdenken über Franz Kafka … Selten ist ein Briefwechsel mit vergleichbarer Akribie, detektivischer Kombinatorik und kühner Anwendung auf das literarische Werk analysiert worden." Elmar Schenkel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

"In seiner Beobachtungsgabe und Detailversessenheit ist Canettis Kafka ein literarisches Juwel. Der charakterlichen Abgründe Canettis wird man auch hier gewahr. Der Band ‚Prozesse‘ aber führt eine Versessenheit vor, die an Originalität und Klarheit kaum zu überbieten ist." Harry Nutt, Frankfurter Rundschau