Faces of Books - Ansichten

...über Bücher und Autoren

facesofbooks.de - das nachhaltige Buchportal

We love slow-writing and slow-reading

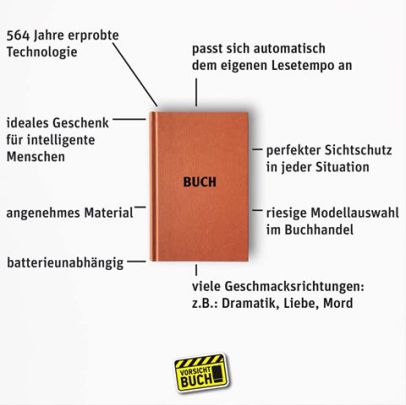

Herzlich willkommen auf meiner Website, die sich mit Büchern beschäftigt. Facesofbooks zeigt das Gesicht der Bücher und Autoren. Beachtet Titel und Covergestaltung, Aufmachung des Buches, berichtet über den Inhalt, stellt den Autor in kurzer prägnanter Form vor. Wir veröffentlichen Autoreninterviews, bieten Informationen über Bücher von heute und Bücher von gestern, die wichtig sind, aber nicht vergessen werden sollen. Sie finden Tipps, Rezensionen, Kurz-Kritiken, Neuigkeiten über Verlage und Autoren. Geben Sie uns auch Hinweise, was Ihnen gefällt oder mißfällt. Eine Website für Lesefans auch aus der digitalen Bücherwelt. www.facesofbooks.de

Herzliche Grüße,

Norbert Schreiber

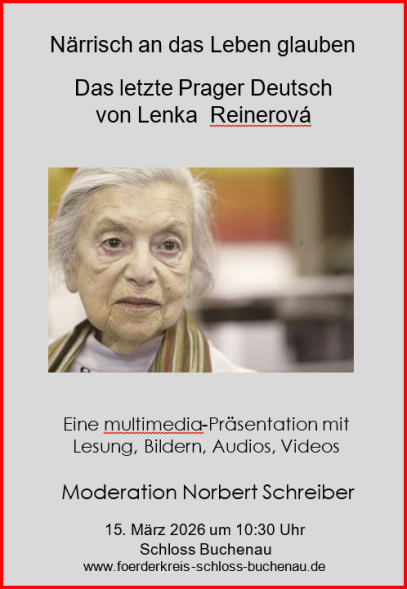

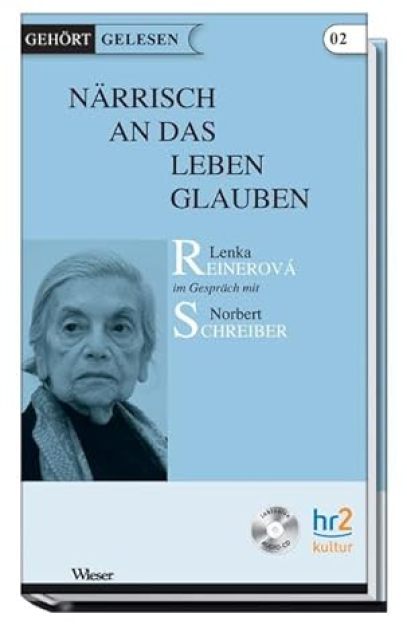

Sonntagsmatinee - Literatur aus Tschechien

Multimdia-Präsentation im Schloß Buchenau

Neues aus Ost und West - eine Reportage

35 Jahre nach der Wiedervereinigung reist August Modersohn quer durch Deutschland: von Duisburg bis Görlitz, von Rügen bis Freiburg. Er begegnet glücklichen Menschen, deren Zuhause für die Braunkohle weggebaggert wurde, und trifft Leute, die sich wie Cowboys anziehen, aber nichts mit den USA anfangen können. Was hat sich getan seit 1990, als Deutschland im Zentrum eines globalen Epochenbruchs stand? Und was bedeutet das für die Gegenwart, in der sich wieder vieles verschiebt?

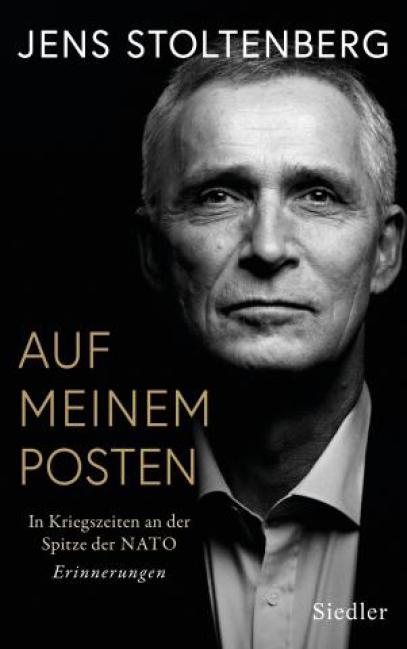

Von "hirntod" bis aufgewacht: die NATO

Über zehn Jahre lang hat Jens Stoltenberg die Nato als Generalsekretär durch eine hochdramatische Zeit geführt. Die russische Invasion der Krim, der Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan, der Krieg in der Ukraine oder das zunehmend angespannte Verhältnis zu Russland und China – bei all diesen Entwicklungen hat Stoltenberg die Sicherheitspolitik des Westens seit 2014 maßgeblich mitgeprägt.

(PENGUIN)

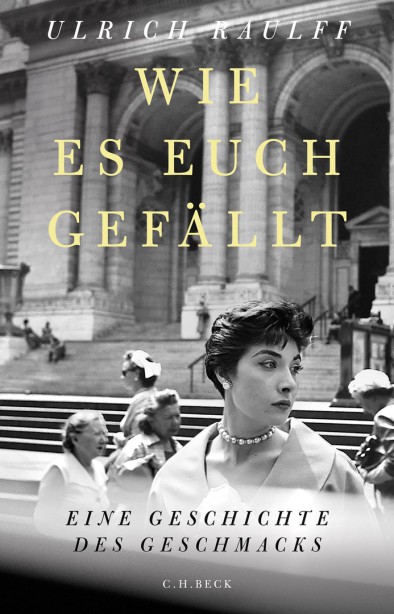

Ulrich Raulff Wie es euch gefällt Eine Geschichte des Geschmacks

Jeder weiß, dass es ihn gibt. Jeder meint, ihn zu besitzen. Dabei hat ihn nie jemand gesehen: den Geschmack, unseren Sinn für das Schöne, Glücksantenne und Tastsinn unserer Sehnsucht. Ulrich Raulff erkundet diese Kompetenz für das Schöne und entführt uns in seinem furiosen neuen Buch auf einen materialistischen Jahrmarkt der Eitelkeiten, einen Parcours der Likes von Meissen bis Mac und von Diderots Hausrock bis Victoria’s Secret. (C.H.Beck)

Waldverdruss oder Woidlerliebe

Spiegelhütte

Wenn der Woidler den Bayerwaldblues hat, tief drinnen in seiner Seele, herrscht da dann ein etwas seltsames Gefühl zwischen sich elend fühlen und himmelhoch jauchzend vergnügt.

Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Bayerwoidler singt das Lied vom “Weltverdruss” und versinkt damit noch tiefer ins Elend der Welt oder, damit die Stimmung wieder besser wird, ertönt die

Bayerwaldhymne “Der Woid is schee.”

Variante 1 Elend

I hab koan Muater mehr,

und a koa Vater mehr,

koa Schwester, Bruader

und koan Freund.

Bin ein verlassnes Kind

so wi da AlmaWind,

i bin der Weltverdruss,

so hams mi gnennt.”

Variante 2 Lebensfreude

Mir san vom Woid dahoam

Mia san vom Woid dahoam, des kennt a jeder glei,

wann 's von den Bergen hallt, do san ja mia dabei

und wo des Stutzerl knallt, do san ja mia um d' Weg,

mia san vom Woid dahoam, da Woid is schee.

Es ist immer ein Schwanken zwischen tief empfundener Melancholie, rasender Traurigkeit und lähmender Niedergeschlagenheit, wenn es um die ausgeprägteste Form geht. Dann klingt es so traurig wie wenn

Amerikaner singen “I feel blue, oder besser I feel BLUES.

In der Veriante “...is schee…” gehts dann “scherzend, lustig bewegt” “scherzando” oder stürmisch “forte” oder eben nur heiter “sereno” zu, wie es in der Musiksprache heißt. Diese Auf- und ab-der-Gefühlswelten, am ehemaligen Grenzzaun zwischen Ost und West gelebt, hat der Autor und Politikwissenschaftler Alexander Straßner lebensnah, auffallend ehrlich und offen, mit viel Humor auch melancholisch als eine einzige Liebeserklärung formuliert, die auf fast 300 Seiten nicht nur der Geschichte eines Gefühls und einer Kindheit nachspürt, sondern auch einen gesamten Landstrich im hintersten Winkel des Bayerischen Waldes, abgeschieden liegend aber paradiesisch porträtiert; von Feriengästen heimgesucht, die auf die Waldler treffen, die ihre “unverhandelbare Originalität”, also ihre spezielle Eigenart behalten haben.

Wenn sie diese Rezension lesen, lassen sie Vorsicht walten, denn ich bin der Nachbar von diesem Wirtshaus, von dieser Familie, und so könnte es durchaus sein, dass mein Blick von meinem Fenster aus

auf das turbulente Leben dieser Kindheit von Alexander Straßner etwas subjektiv gefärbt ist. Ich bemühe mich aber auch um Ehrlichkeit, wie der Autor selbst.

Der Menschenschlag in dieser Landschaft, zwischen grün bewaldeten Bergen, harten Wintern in eisiger Abgeschiedenheit lässt in sich ein Lebensgefühl von Grant und Wurschtigkeit entstehen, die Menschen

sind maulfaul, lassen auch das Boshafte raus, nennen ihre Gäste Fremde, leben innig verbunden mit der zuweilen brutalen Natur, die Gewitter erzeugen kann, dass einem wirklich angst und bange

wird.

Die Waldler gehen gerne in die Pilze, sammeln stundenlang Waldfrüchte, verarbeiten sie zu Marmeladen und hegen ansonsten, trotz intensiver Naturverbundenheit, einen gewissen bayerischen Urgrant gegen

alles ökologisch grün Gefärbte oder politisch von außen Aufgedrückte. Etwa Nationalparke! Der Woidler ist Freigeist.

Im einst verschlafenen Walddorf Spiegelhütte ist der Autor aufgewachsen, im direkten Schatten der zweithöchsten Erhebung des Bayerischen Waldes, des Großen Falkensteins.

Nicht weit weg von der ehemaligen tschechischen Grenze erlebte Straßner eine Kindheit in einer turbulenten Touristenpension, die später zu einem allseits beliebten Wirtshaus wurde, in dem es

legendäre bayerische Speisen gab, so zubereitet von der Mutter Anneliese Straßner, dass alle beim Zahlen sagten: “Mei woar des guat!”

Das sollte als äußerster Ausdruck eines wohlgemeinten Kompliments heißen, dass da so gekonnt gekocht wurde, wie zu Uromas Zeiten.

Die Kehrseite der Medaille war, dass es einem Kind zwischen diesem Touristengschwerl, wie der Autor schreibt, oftmals befremdlich wurde, komisch vorkam oder auch absolut schockierte. Zum Beispiel,

wenn der Alkohol in Strömen fließt. Und geschnapselt wurde.

Dabei entsteht in der Erinnerung ein seltsames Paradoxon, was der Autor früher lustig fand oder großartig, befremdet ihn heute, was abstoßend war, interessiert ihn nun.

So schreibt Straßner intensiv, klar, wortgewandt eine kleine Milieugeschichte der Woidler, die im Zwieseler Winkel in einem Waldmeer leben, in einem ehemaligen Glasmacherdorf, in der Nähe der

„Jungmaierhütte“ und dem Hirschgehege “Scheuereck”. Dieses Buch gehört zur Memoir-Literatur: es sind schriftliche Lebenserinnerungen, in denen eine Person ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus der

Vergangenheit festhält für die Nachwelt.

Das alles ist eine eigene Realität, ein ureigener Kosmos, ja sogar mit eigener Wetterlage, speziell nur über dem Himmel des Dorfes. Mal Sonnenschein über den Häusern und rundherum dunkle

Gewitterwolken, oder umgekehrt.

Mal schlägt der Blitz ein, Vater Mutter und Kind liegen am Boden, wundern sich über die Allmacht der Elektrizität, stehen wieder auf und mit einem Stamperl “Bärwurz” werden die strapazierten Nerven

wieder zurechtgerückt.

Die Einheimischen wehren sich gegen die Einordnung, sie seien schlimmste Provinzlinge, und machen dem Touristen oft genug klar, dass er sich nach seinem Aufenthalt im Wald auch bald wieder schleichen

soll, denn “Mir san mir” und “mir bleiben aa soo, so wie mir san.” Man könnte es als „konservativ” bezeichnen, andere nennen es “die fortschrittlichste Lebensart, die möglich ist…

“Man bekommt den Woidler zwar aus dem Wald, aber den Woid niemals aus dem Waldler.”

Straßner beschreibt diesen Menschentypus als einerseits geistreich, andererseits aber auch derb im Humor, von einer seltenen Hinterfotzigkeit, die Urgestalten sprechen eine bildreiche Sprache, die

oft genug der Fremde nicht versteht, weil er eben der Fremde ist und bleibt, mit einem bunten Sammelsurium verbaler und meist lautetmalerischer Gemeinheiten konfrontiert, die das Gegenüber, der

“Preiß” oftmals eher als Liebeserklärung missversteht, denn als handfeste Beleidigung.

Der Woidler ist nicht redselig, sondern eher maulfaul. Aber wenn nicht, dann immer direkt raus!

Wir schauen mit dem Autor gemeinsam in die heimische Küche, dort wo sich auch die bayerischen Fernsehköche sicher wohl gefühlt hätten, denn da gab es original einheimische Speisen nicht nach

betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungen gekocht. Die Straßnerin kochte “pi mal Daumen”, also alles frei Schnauze, aber stets erfolgreich, aber immer mit böhmischen Knödeln. Auch die Zwetschgen-

oder Marillenknödel und die berühmten Buchteln mit Vanillisoße machten den durch Wanderungen oder Skifahrten abtrainierten Speck wieder zu einem Feedback Phänomen. Dann brachte es einen „Werner“, den

Forsthaus-Stüberl-Geist.

Wenn ich irgendwem erklären musste, wo ich wohne, musste ich nur sagen, gegenüber der Straßnerin, woaßt schoo, die Schweinsbraten-Straßnerin. Das reichte.

Der Straßner war das Gegenteil von Gleichmut, der etwas leicht reizbar war, politisch gerne zum Streit aufrief, sensibel wie ein Erdbeben- Seismograph, von überschäumender Sentimentalität geprägt,

geistreich argumentierend, aber zuweilen auch cholerisch oder mürrisch missgelaunt.

Das alles erzählt Sohn Straßner sehr, sehr offen und liebevoll. Der Autor macht das heimische Brauchtum fleißig mit: das “Wolfsauslassen”, das “Ratschen” und das “Christkind Einsingen”, und so wird

nach und nach der Bayerische Wald ihm wirklich zum zu Hause, was der Autor aber erst in der Fremde für sich endgültig entdeckt.

Als Politikwissenschaftler geht er an die Unis nach Passau, Regensburg, Wien und Zürich und spürt dort, dass das Dorf Spiegelhütte mit dem einfachen Leben und der Herzenswärme der Menschen dann doch

seine wirkliche und endgültige Heimat ist.

So ganz nebenbei erzählt der Politikwissenschaftler, der mit dem Fan-Schal des VfB Stuttgart auch seine Fußballfreude zeigen kann, den inneren Betrieb der Verwaltungsakte in den Hochschulen, denn da

geht es nicht nur um Forschung und Vorlesung, sondern vor allem um verschultes Lernen.

Zwar empfindet der Autor die freie Einteilung der Arbeitszeit eines Professors, mit exzessiven Freiräumen und gutem Gehalt als etwas Schönes, aber er erzählt auch humorvoll, dass ihm die

Gremiensitzungen eine Qual sind, dass die akademische Lehre manchmal keine Qualität mehr produzieren kann und die Studenten gerne Ihre Kreativität in die Erfindung von Ausreden investieren, wenn sie

zu Vorlesungen nicht kommen oder ihre Hausarbeiten nicht rechtzeitig abgeben können oder wollen.

Man hört diesen Bayerwald Blues buchstäblich, wenn man Zeile um Zeile liest, und so kann ich dem Autor und allen Lesern nur bescheinigen, dass mit der Schließung dieses wunderbaren Wirtshauses, mit

seinen Stammtischen, musikalischen Treffen, Erzählungen von Bayerwaldgeschichten, Witze-palaver-runden, ein wirklicher, echter, wahrhafter Kulturverlust einhergeht, eben seit die Wirtshaustüren

aus Altersgründen endgültig geschlossen wurden und auch, weil der Autor mit Familie und Kindern inzwischen eine neue größere Heimstatt brauchte.

So empfinde auch ich als pfälzischer Preuße, Nachbar und Freund der Familie den “Bayerwaldblues” genauso wie der Autor selbst, der nicht besser zusammengefasst werden kann als in zwei bayerischen

Sprüchen, natürlich in Mundart: „Aus is und gor is, und schod iis, dass wohr iis“. Und „Des iis a bissl wia Sterbn!“ Da haben wir ihn wieder den “Waldverdruss”. Wird Zeit, dass wir anfangen zu

singen: “Der Woid iss schee.”

Alexander Straßner

Das Wirtshaus im Woid

Buchpräsentation: Der Termin für die Buchvorstellung ist am 28. März um 18:00 Uhr. Schloß Buchenau Norbert Schreiber im Gespräch mit dem Autor

Dichte Dichter - der Rausch in der Literatur

dichterwald - das neue Literaturhaus im Freiluft-Museum Finsterau

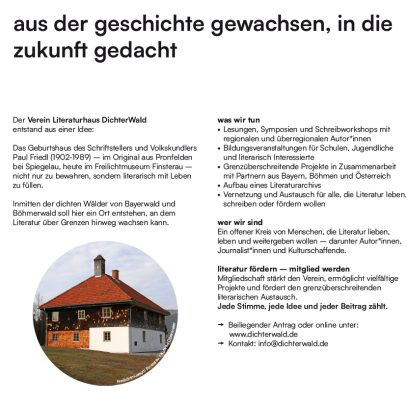

Die Literaturgeschichte aus "finsteren Zeiten"

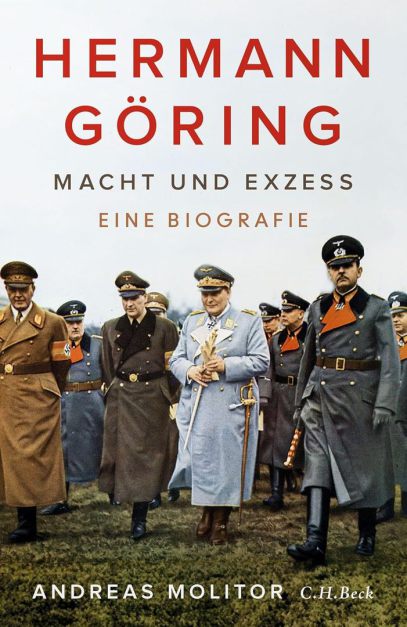

Die Herrschaft der Nationalsozialisten bedeutete für die deutschsprachige Literatur eine beispiellose Herausforderung. Zweieinhalbtausend Autoren, darunter die besten, mussten Deutschland verlassen.

Wer blieb und sich nicht auf die Seite des NS-Regimes stellte, war von Verfolgung bedroht. Trotzdem entstanden Werke von großer zeitgeschichtlicher Repräsentanz und hohem literarischen Rang. Helmuth

Kiesel hat die erste Gesamtdarstellung der Epoche aus einer Hand geschrieben. Sie erschließt ein riesiges literarisches Feld zwischen Regimetreue und Exil und vermittelt ein bewegendes, oft

erschütterndes Bild jener Zeit. (C.H.Beck)

Das Buch für Fussbalfans

Carlo Ancelotti Mit Chris Brady

DER TRAUM

Wie man die Champions League gewinnt C. Bertelsmann

Der italienische Fußballtrainer Carlo Ancelotti ist einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. Nach seinem Bestsellererfolg „Quiet Leadership“ (2016), in dem er seine Führungsphilosophie als

Fußballmanager anekdotenreich schilderte, erzählt der Star-Coach in seinem aktuellen Buch „Der Traum. Wie man die Champions League gewinnt“, wie es zu diesen Erfolgen kam – und warum sich der Fußball

seiner Ansicht nach gar nicht so sehr vom Rest des Lebens unterscheidet. C.Bertelsmann

REZENSION

Er schaut auf dem Coverbild so energisch drein, als wolle er noch einmal die Champions League gewinnen. Zum dann achten Mal. Carlo Ancelotti, selbst einst Mittelfeldspieler beim AS Rom und beim AC Mailand, legt sein gesammeltes Bekenntnis vor, wie er in fünf verschiedenen Landesligen Meister wurde und sieben Mal Erfolg im Champions League-Wettbewerb hatte, also in den wichtigsten Wettbewerben des europäischen Fußballs.

Inzwischen trainiert Ancelotti die Nationalmannschaft Brasiliens. Erfolgreicher kann ein Fußballtrainer nicht sein, auch wenn er beim FC Bayern nicht glücklich wurde. Das liegt vielleicht auch am

Verein und weniger an ihm.

Ancelotti erzählt seinen Traum, weist aber auch bescheiden daraufhin, dass man in der Regel die Champions League meistens nicht gewinnen kann. Auch aus Niederlagen zieht er gute

Lehren. Carlo hat die ganz Großen des Fußballs trainiert: Beckham, Lewandowski, Ronaldo, Zinedine Zidane und viele andere. Dabei stand er meist mit verschränkten Armen sehr, sehr ruhig am

Fußballfeld, ohne eine Miene zu verziehen.

Das Buch ist eine Beschreibung seiner vielen Fußballspiele, die er als Trainer bestritten hat. Man muss sich also als Leser an einen Ergebnisdienst und Spielverlauf im Buch gewöhnen.

Dass er ein großer Verehrer der Viererkette ist, also der Formation 4 4 2, verrät er ebenso als offenes Geheimnis, wie, dass er in seinem Wesen einerseits Geschäftsinteressen in sich hat und

andererseits sein Herz sich eben auch für Fußball erwärmt. Er warnt aber allerdings auch davor, dass man es mit der Loyalität übertreiben könne. Mitunter setzt er seine Präsidenten unter Druck, dass

sie genügend Geld ausgeben, um an die Größen im Fußball zu kommen. Eine seiner Lehren ist, unterschätze in Ko-Spiel niemals den Gegner. Manchmal müsse man auch die Spielerberater links liegen lassen

und zuweilen ist er auch nicht glücklich, wenn sich die Präsidenten der Clubs auch in der Kabine herumtreiben. Eigentlich Tabuzone, manchmal verirren sich auch Kanzlerinnen dorthin.

Es kommen in dem Buch auch Spieler-Genossen zu Wort. Eines ist jedoch für ihn klar, er ist sich nie sicher, wie lange er als Trainer bei einem Verein bleiben soll. Und: Kommunikation ist für ihn

alles. Wenn er mal zornig wird, benutzt er seine Muttersprache Ob Messi oder Modric, Manuel Neuer oder Ronaldo, alle tanzten sie nach seiner Pfeife. Dabei ist er in dem Buch auch selbstkritisch und

folgt dem Satz: Hüte dich vor Selbstgefälligkeit, glaube niemals die Sache wäre entschieden, lasse nicht zu, dass der Gegner Morgenluft wittert.

Sein Abschied vom FC Bayern empfand er als die rücksichtsloseste Entlassung seiner gesamten Karriere. Da wähnt er sich dann im „Club der entlassenen Trainer“. Hat er eine, seine Philosophie: Er

glaubt nicht an Philosophien, er glaubt an die Identität der Mannschaft, deshalb hört er auch auf seine Spieler, was sie ihm sagen, und es ist immer hilfreich, wenn man die Spielweise des Gegners

kennt.

Ein farbiges Fußballbuch, im spielerischen Vorwärtsmodus mit dem Ball geschrieben, das auch dem modernen Trainer was mit auf den Weg gibt: Sie bombardierten ihre Spieler mit so vielen Anweisungen,

lässt er Jude Bellingham zu Wort kommen, sie benähmen sich fast wie Puppenspieler.

Sieben Mal gelang es ihm, die Champions League zu gewinnen. Jetzt empfindet er es als eine wunderbare Herausforderung, mit Brasilien wieder Weltmeister zu werden. Wie sagte dereinst

Beckenbauer: Schau-mer-mal. Wer sich kein Eigentor leisten will, sollte dem Fußballfan dieses Buch unter den Christbaum legen. Als Fan-Vorbereitung für die WM.

Carlo Ancelotti, 1959 in Reggiolo in der Region Emilia-Romagna geboren, begann seine Karriere als Mittelfeldspieler beim AS Rom und beim AC Mailand. Seit Juni 2025 ist Carlo Ancelotti Nationalcoach Brasiliens.

TIPP 2 »Jungfrau Maria, verjage Putin!«

Die Lebensgeschichte einer der wichtigsten russischen Dissidentinnen 2012: Mit ihrem Punk-Gebet »Jungfrau Maria, verjage Putin« in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale schreien Maria Aljochina und

ihre Mitstreiterinnen von Pussy Riot eine Warnung vor den Gefahren des russischen Autoritarismus in die Welt hinaus. Für ihren Mut zahlen sie mit Gefängnis. Nachdem Maria zwei Jahre später im Rahmen

einer Amnestie vorzeitig aus der Haft entlassen wird, ist das Land noch repressiver geworden. - Innenansichten aus dem heutigen Russland von einer mutigen jungen Frau - Als der Krieg gegen die

Ukraine beginnt und die russische Opposition zum Schweigen gebracht wird, protestieren sie und ihre Freunde weiter. Vor einer erneuten Gefängnisstrafe flieht Maria 2022 aus Russland – verkleidet als

Essenslieferantin.

Ein ergreifendes Dokument von ungeheurem Mut, Kreativität und Menschlichkeit. -

Ein leidenschaftlicher Aufruf zu gewaltfreiem Protest gegen autoritäre Herrscher -

Was kann man tun, wenn das Heimatland von allmächtigen Männern beherrscht wird, die Krieg gegen ein anderes Land und die eigene Bevölkerung führen?

»Ich schreibe dies, um nicht zu schweigen, nicht darüber zu schweigen, was ich in meiner Heimat gesehen habe, in dem Land, das ich liebe – brutal, herzlich und abstoßend zugleich. Mit endlosen

Diktaturen, mit Priestern, die Blut an den Händen haben, mit mutigen Frauen, die sich gegen das Regime auflehnen. Ich möchte uns retten – damit wir neue Abenteuer erleben können. Damit eure und

unsere Freiheit endlich zum Leben erwacht.« (Berlin Verlag)

REZENSION

Es gibt nicht mehr viele Organisationen, Initiativen oder auch Personen, die in Opposition zu Wladimir Putin stehen. Verbote, Gefängnisstrafen, Auflösung von Organisationen und Vereinen,

elektronische Fußfesseln, Gulagaufenthalte bis hin zu Morden, haben der politischen Opposition in Russland den Atem genommen.

Schon 2012 machte die künstlerische Aktionstruppe „Pussy Riot“ auf sich aufmerksam, in dem sie in der Moskauer „Christ Erlöser Kathedrale“ ein Punkgebet aufführen. Motto „Jungfrau Maria verjage

Putin!“

Es sollte eine Warnung vor den Gefahren des russischen Autoritarismus sein.

In diesem Buch „Political Girl“ beschreibt Maria Aljochina das Leben und Schicksal in Putins Russland als Aktionskünstlerin. Diktatur von unten betrachtet.

Man könnte das Buch als Tagebuch bezeichnen, denn in einzelnen, kurzen Kapiteln lesen wir eben, was jeweils geschieht und in kurzen Sätzen wird dies politisch sprachlich prägnant eingeordnet.

Schon im ersten Kapitel mit der Überschrift „Putin wird dich lehren das Vaterland zu lieben“ heißt es, „Putin: ein russischer Diktator“. Wegen ihrer Schreie nach Freiheit wird die Aktionistin

zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Immer wieder geht es der Autorin um den Freiheitsbegriff.

Sie schildert den alltäglichen Wahnsinn der Unterdrückung, die Verfolgung durch die Geheimdienste, die polizeilichen Operationen, die Überwachungskontrolle, die missbrauchten Rechte von Gefangenen,

die angewandte Folter.

Es fallen klassische Sätze wie, „Es gibt immer eine Wahl, eingreifen oder vorbeilaufen“.

Es sind aufeinanderfolgend ganz kurze Szenen, die in fünf, sechs Sätzen beschrieben werden und immer sich zu einer knappen politischen Aussage zuspitzen.

Dazwischen eingestreut auch Zitate von handelnden Personen. So ist etwa interessant, dass Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees über Russland sagt: „Jeder Mensch mit

unvoreingenommenem Blick konnte das Gesicht eines neuen Russlands sehen, effizient und freundlich, patriotisch und weltoffen.“ Medaillenverdächtig, aber in Blech! Putin-reinwashing zu den

Winterspielen.

Da läuft es einem wie im Eiskanal eiskalt den Rücken runter. Zur Ukraine heißt es: „Die Ukraine entscheidet sich ihr sowjetisches Erbe zugunsten eines europäischen Weges aufzugeben, die Ukraine

weigert sich, Russland in die Vergangenheit zu folgen.“

Und genau das ist für Putin unverzeihlich.

Entführen, foltern, töten ist in Russland an der Tagesordnung.

In diesem Buch geht es zu wie in einem schrecklichen Film. Kamera startet, Aufblende, die Szene wird geschildert, harter schneller Schnitt, keine Abblenden, nächste Sequenz, direkt

hintereinander folgt die nächste Szene. Gleiches Muster.

Das gibt dem Buch eine dramatisch Dynamik. Die Wortwahl, auch in den Überschriften ist oft sehr einfallsreich. So heißt es z. B „Stacheldraht, Religion oder Referendum mit vorgehaltener Waffe“ oder

„Schuss ins Herz“ - klare Sätze!

Putin braucht den Krieg als Idee, weil Menschen im Krieg nicht wirklich leben, sondern nur noch überleben.

Zu den Russen heißt es: Das Sofa, auf dem die Russen sitzen, ist zu bequem geworden.“

Und deshalb steht keiner mehr auf. Ein beeindruckendes Buch, eine Chronologie des Terrors, ein Kaleidoskop der Unfreiheit, ein glaubhaftes Dokument über den Einsatz von Künstlern, die mit Fußfesseln

in ihrem demokratischen Engagement ausgebremst werden sollen oder im schlimmsten Fall mit Knast oder gar Gulag bestraft werden. Auch, was dort passiert wird beschrieben. Auch Alexander

Solschenizyn könnte erneut zur Feder greifen. Am Ende blieb Maria Aljochina nur die Flucht in den Westen übrig.

Ein Buch, das man den Putinverstehern, den Unterhändlern in Genf, Donald Trump, Marco Antonio Rubio, besonders aber Steve Witkoff unter den Christbaum legen sollte.

Maria Aljochina Political Girl PUSSY RIOT Leben und Schicksal in Putins Russland Berlin Verlag

Maria (Mascha) Aljochina ist eine russische Konzeptkünstlerin und politische Aktivistin. Sie ist Mitglied des Kunstkollektivs Pussy Riot. Im August 2012 wurde sie

nach einer Anti-Putin-Performance in der Moskauer Erlöser-Kathedrale zu zwei Jahren Haft verurteilt und im Dezember 2013 nach einem Amnestiegesetz von Amnesty International freigelassen. Im März 2014

gründeten Maria Aljochina und Nadja Tolokonnikowa Sona Prava, ihre NGO für Gefangenenrechte. Aljochina ist Trägerin des Lennon Ono Grant for Peace und wurde mit dem Hannah-Arendt-Preis

Das Buch zum Film: Hark Bohm AMRUM

Romanverfilmungen sind immer so eine Sache: Kennt man das Buch bereits, ist man vom Film oft enttäuscht, denn er kann zwar die Bilder liefern, die man als Leser im Kopf hat (und die oft ganz anders

aussehen als später im Film!), aber die ganze Tiefe, Ausführlichkeit und die Details des literarischen Textes gehen meist unter. So stellt man sich die Frage: Lohnt sich nach der Lektüre noch der

Kinobesuch - oder nach dem Film noch die Lektüre?

Aktuell ist dieses Thema jetzt gerade wieder bei “Amrum”, dem autobiographischen Roman des Filmemachers Hark Bohm, der als Film von Regisseur Fatih Akin gerade in die Kinos kam, ein Jahr nach

Erscheinen des Buches. Das Buch lag, bis dahin ungelesen, bei mir, und ich nahm mir vor, es noch vor dem Kinobesuch zu lesen. Fazit vorneweg: Beide Werke sind lesens- und sehenswert, wenngleich etwas

unterschiedlich in verschiedenen Punkten.

Hark Bohm, der vor wenigen Tagen mit 86 Jahren verstarb, hat in “Amrum” eine ganz kurze, aber für ihn entscheidende Phase seiner Kindheit geschildert: das Erlebnis des Kriegsendes im Frühjahr 1945

auf der Nordseeinsel. Er lebt mit Mutter und jüngeren Geschwistern bei seiner Tante. Die Mutter ist überzeugte Nationalsozialistin, die Tante das Gegenteil.

Nanning Hagener, Bohms Alter Ego, ist verwirrt, liebt aber seine Mutter und will alles für sie tun, damit es ihr gut geht, denn sie erwartet ein weiteres Kind. Am Tag des Selbstmordes Adolf Hitlers

bricht ihre Welt zusammen, gleichzeitig setzen die Wehen ein. Kurz darauf rücken auf Amrum britische Truppen ein und alles verändert sich. Wie kommt ein 12jähriger Junge damit klar?

Im Buch wird detailliert das Überleben mit den kriegsbedingten Mängeln und der primitive Tauschhandel geschildert, Fische sind mangels Dollars “Amrum-Währung”, für Reichsmark gibt es schon nichts

mehr. Beziehungen und Freundschaften sind viel wert.

Man liest sehr schnell und die Bilder entstehen im Kopf: das Meer mit Ebbe und Flut, der Weg durchs Watt rüber nach Föhr. Und der Blick weitet sich bis nach Amerika, denn viele Amrumer haben

Verbindungen nach New York, wohin einst viele Inselbewohner ausgewandert sind. Amrum ist also überall und “amerikanische Amrumer” haben im Krieg auch gegen einheimische Amrumer gekämpft. Und erneut

träumen jetzt manche, so auch Nanning, von einer Zukunft ganz woanders.

Hans Erwin Riemann

Hark Bohm, Philipp Winkler

Amrum Ullstein

Blinkende Türme - Zeugen der Vergangenheit

Wäre es nicht schön, wenn man Leuchttürme sammeln könnte? Die Schriftstellerin Jazmina Barrera erinnert sich in ihrer engen New Yorker Wohnung sehnsüchtig an all die Küsten, die sie besucht hat. Leuchttürme haben sie schon immer fasziniert, stehen sie doch für das Abenteuer und die Sicherheit, das Reisen und das Ankommen zugleich. Und das tun sie schon beinahe, seit es Menschen gibt – der Leuchtturm von Pharos zählte zu den Sieben Weltwundern der Antike. In ihren Gedanken nimmt uns die Autorin mit zu all den Leuchttürmen, die sie besucht hat oder die ihr in der Weltliteratur begegnet sind, und macht dabei überraschende Entdeckungen. Oder hätten Sie gewusst, dass der Großvater von Robert Louis Stevenson maßgeblich daran beteiligt war, die schottische Küste mit Leuchttürmen auszustatten? Und wie kam es, dass Virginia Woolf dem Leuchtturm in ihrem Werk einen so prominenten Platz gab? Ein literarischer Essay in hochwertiger Gestaltung für alle, die das weite Meer ebenso lieben wie das Nachhausekommen. (Dörlemann)

REZENSION

Die Autorin Jazmina Barrera teilt zwei Leidenschaften: die eine ist, sie sammelt Bücher, die zweite, sie besucht gerne Leuchttürme, in die sie sich verliebt hat, und so spürt sie denn auch in den

Werken, die sie liest, den Standorten der Leuchttürme nach. Navigationsbegeistert. Und so beginnt jedes Kapitel mit den genauen geografischen Koordinaten-Angaben. Die Detailinformationen, wie die

Leuchtphasen gestaltet sind, wie oft der Leuchtturm an und ausgeschaltet wird, und welche Art von Leuchtintensität er hat, das alles wird uns mitgeteilt.

Der Mensch hat halt seine verrückten Sammel-Leidenschaften.

Schon als junges Mädchen träumte sie von Leuchttürmen, sie entdeckt in Hermann Melvilles „Moby Dick“ eine natürliche Anziehung des Menschen zum Wasser, und so ist es nicht verwunderlich,dass man an den Stränden die dazu passenden Leuchttürme findet.

Die Menschen haben die Weltmeere erkundet, aber sie brauchten an den Küsten Orientierung, um Schiffbrüche zu vermeiden. Ob in Ostia bei Rom für das Römische Reich oder der Leuchtturm von Alexandria oder auch der Herkules Turm im galizischen La Coruna, die Türme gaben immer schon den Schiffen Navigationsinformationen.

In früheren Jahrhunderten wurden sie mit Brennholz oder Kohle betrieben, später auch mit Teer, noch später waren es Petroleum- oder Gaslampen, und als dann der Strom erzeugt wurde, konnte das Licht

meilenweit ins Meer hinausgetragen werden. Bei Virginia Wolf kommt ein Leuchtturm vor, Robert Louis Stevenson beschreibt, dass die Besichtigungen von Leuchttürmen wie „Besuche in vergangenen

Jahrhunderten“ sind. Ich selbst bin fasziniert von diesen Bauwerken an den Ost- bzw. nordfriesischen Inseln. Ich habe auch die alten Leuchttürme der irischen Insel aufgesucht.

„Das Meer ist permanente Bewegung, der Leuchtturm ist ein eingefrorener Wächter“, heißt es in dem Buch.

Als die Autorin dereinst im Zimmer von Edgar Allan Poe nächtigt, weiß sie noch nicht, dass dieser Autor von Gespenstergeschichten eine Story über einen Leuchtturmwärter geschrieben hat, sie jedoch

nie vollendete.

In den Leuchttürmen wechselten sich dereinst die Wärter in Schichten ab. Wir erfahren in dem kleinen Büchlein, dass einige auch an Flüssen stehen können, zum Beispiel am Rhein, an der Seine oder am

St. Lorenz Strom und auch am Hudson River.

Aus manchen Leuchttürmen, die nicht mehr betrieben werden, wurden Vogel-Beobachtungsstationen.

Jules Verne beschreibt in seinem Roman einen Leuchtturm am Ende der Welt, der hat nämlich seinen Schauplatz am entlegensten Punkt des Kontinents in Argentinien. Es ist die Geschichte eines

Leuchtturmwärters, der seinen Arbeitsplatz verlassen muss, weil Piraten den Leuchtturm eingenommen haben.

Die Autorin hat Romane, Kinderbücher und Essays auf Spanisch veröffentlicht, mit diesem Werk hat sie den Leuchttürmen, die Denkmäler der Vergangenheit sind, als gps-analoge Zeugen von gestern, selbst

ein leuchtendes, lebendiges Denkmal gesetzt.

Es darf als Präsent unter die Tanne gelegt werden an Weihnachten, denn an den Feiertagen soll es ja helle leuchten, für alle diejenigen, die das Meer lieben, die Gewalt der Wellen, das

Wilde von Küsten, verlassene Denkmäler der Vergangenheit und Freunde der Navigation, also auch für Segelenthusiasten und Freizeitkapitäne durchaus geeignet.

Jazmina Barrera wurde 1988 in Mexiko-Stadt geboren, wo sie auch heute lebt. Sie ist Mitgründerin der Ediciones Antilope. Nach ihrem Studium an der New York University widmete sie sich dem Schreiben. Sie hat bereits mehrere Romane, Kinderbücher und Essays auf Spanisch veröffentlicht, die zum Teil in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Ihr Buch Leuchttürme, das auch auf Englisch erschienen ist, wurde u.a. für den von Rezzori-Award nominiert.

Als Putin im Februar 2022 die Ukraine angreift, steht die Welt unter Schock. Dabei ist dieser Krieg von Geheimdiensten präzise vorausgesagt worden. In einer aufsehenerregenden Recherche enthüllen Katja Gloger und Georg Mascolo, wie die Verantwortlichen über Jahrzehnte Warnungen ignorierten und kritische Stimmen in der deutschen Russlandpolitik ausblendeten.

Anhand von zahlreichen Geheimdokumenten und Gesprächen mit Dutzenden Zeitzeugen erzählen sie eine atemberaubende Geschichte: über die wahren Hintergründe der umjubelten Putin-Rede im Bundestag und

einen Back Channel in den Kreml, der im früheren Leben Stasi-Spion war. Über ein Geheimdossier des Auswärtigen Amts, das schon 2007 einen bewaffneten Konflikt um die Krim und den Osten der Ukraine

beschreibt – und im Archiv landet. Sie offenbaren die Details einer unerklärlich engen militärischen Zusammenarbeit – und warum Putins nukleare Drohungen einen Bundeskanzler um die halbe Welt reisen

lassen. ULLSTEIN

Man hätte das Buch auch gut und gerne anders nennen können, statt DAS VERSAGEN, genauer: DIE VERSAGER! Das Autoren-Paar, im Privatleben miteinander verheiratet, listet in seinem Buch eine hoch

spannende, gut recherchierte, ausgezeichnet geschriebene Geschichte des Versagens und der Versager auf. Warum wollte niemand sehen, wer Genosse Putin wirklich war und wie er wirkte? Erstens

vernebelte uns das russische Billiggas die Hirne, zweitens umgarnte Putin mit seinem KGB-Charme die westlichen Eliten mit List und Geld, drittens hatte die Russlandpolitik grundsätzlich ein

Wahrnehmungsproblem, viertens wollte niemand die Krim-Invasion härter beantworten, fünftes tat Angela Merkel, was sie gerne tat, eben nichts, fünftens wollte die SPD immer noch die

„Friedens-Dividende“ einheimsen, obwohl längst konkrete Putin’sche Kriegstreibereien im Gang waren.

Aber der Reihe nach:

Das Buch ist da besonders spannend, wo aus Geheimpapieren zitiert wird, die immer noch unter Verschluss sind, da wo Augen- und Ohrenzeugen den Mund aufmachen, den sie vielleicht andernorts gehalten

haben, da wo das Buch geradezu kleinteilig präzise in die Details geht, ohne im Text die Spannungsbögen zu verlieren.

Ausgehend von Putins Satz im Reichstag „Russland ist ein freundlich gesinntes europäisches Land“ entzaubert das Autorenpaar von Seite zu Seite (es sind 496 Seiten) die GORBI-Euphorie bis zum

Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Träume und Traumata der unrealistischen deutschen Russland Politik. Wir blicken mit dem beiden Journalisten hinter die Kulissen und erfahren, dass die

Reichstagsrede von Putin ausreichend gefüttert und angereichert wurde von westlicher Seite. Teltschik und Co gaben dem Präsidenten der Russischen Föderation zahlreiche Hinweise, was man im Bundestag

von dem Redner erwarten würde, da reichte der direkte Draht in den Kreml nicht aus, persönliche Gespräche von Gesicht zu Gesicht wurden bevorzugt. Ergebnis: An den Problemen selbst

mitgestrickt.

Übrigens, wenn Putin ungeduldig wird, sehr oft passiert das, wechselt er von der russischen Sprache ins Deutsche, dann doziert er gerne, Putin hört nicht gerne zu, heißt es. Dialogunfähig?

Spannend auch, dass die Autoren den Dialog zwischen Scholz und Putin vor Kriegsbeginn genauestens nachzeichnen. Schulz fragt nach militärischen Maßnahmen, Putin bleibt vage: „Das hängt von der Lage

ab“. Scholz zeigt seine Besorgnis und fragt: „Wie soll es weitergehen?“ Putin lügt mal wieder und sagt: „Dialog ist aber möglich, wir wollen keine Kampfhandlungen.“ Scholz zeigt

sich enttäuscht und sagt: „Kampfhandlungen gilt es zu verhindern“, das sei ein brenzliger Moment. Putin retourniert: „Ich teile Ihre Besorgnis, wir bleiben in Kontakt“. Da haben wir ihn wieder

den „Täuscher“.

Dass in Russland der Geheimdienst die Macht übernommen hatte, wurde geflissentlich übersehen, die NGO s wurden nach und nach als Agenten diffamiert und verbotenen - auch Memorial. Die Repressionen

nahmen von Jahr zu Jahr zu.

Während in Deutschland sich noch niemand traute, Putin einen Autokraten, geschweige denn einen Diktator zu nennen, notierten Verfassungsschützer schon 1999, Putin bediene Vorurteile und

Argumentationslinien aus den schlimmsten Zeiten. Putins Haltungen und Einstellungen seien gekennzeichnet durch: Großrussentum, Nationalismus, Zynismus. Ein Berufsdiplomat notiert zu Putin

“hochintelligent, hart, skrupellos, kalter, entschlossener Operateur.“

Ein Botschaftsmitarbeiter diagnostiziert: alle Indizien sprechen dafür, dass uns Putin sehr früh getäuscht hat und sich viele von ihm täuschen ließen. Besser kann man es nicht

zusammenfassen.

Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter in Moskau, sagt Putin fixiere seine Gegenüber, seine Ausführungen würden schneidend, anklagend, scharf bis hin zu groben Äußerungen.

Verfassungsschutz und BND wissen schon früh von Beeinflussungsaktivitäten, die darauf abzielen, Uneinigkeit innerhalb der EU und Deutschland zu schüren, damit die Machtpositionen zu schwächen und zugleich die Bindung zwischen der EU und den USA im Hinblick auf die NATO zu schwächen. Schon im KGB gab es die Bezeichnung für die westlichen Beeinflussten, sie seien „nützliche Idioten“.

Die falsche Einschätzung war, dass sich Russland eben seine geopolitischen Machtansprüche nicht durch die Gasgeschäfte würde abkaufen lassen. Der Grundgedanke, politischer Wandel sei konstruierbar

durch ökonomische Integration, gilt inzwischen als das größte außenpolitische Versagen der Bundesrepublik Deutschland.

Während Frau Merkel Irrtümer nicht eingestehen will, sagte Wolfgang Schäuble: „Ich lag falsch, wir alle lagen falsch, wir wollten es nicht sehen“, auch Sigmar Gabriel tritt mit „mea

culpa“-Attitüde auf, Steinmeier auch etwas selbstkritisch, von Frau Schwesig hört man wenig, und auch die Wirtschaftsmagnaten der Bundesrepublik hüllen sich in Schweigen - gasbetäubt.

Dass das Thema Nord Stream 2 die westliche Allianz, aber auch die osteuropäischen Partner total irritiert hat, wird minutiös aufgelistet.

In Moskau hatte Putin mit dem Ehepaar Schröder eine historische Schlittenfahrt unternommen, so fährt man später mit der ganzen deutschen Politik sinnbildlich „wieder Schlitten“.

In den Schlusspassagen des Buches wird diskutiert, ob eine frühere, bessere, fundiertere militärische Ausstattung der Ukraine den Krieg vielleicht von Anfang an hätte verhindern oder verkürzen

können, da werden die Positionen dazu zwar aufgeschrieben, aber die Autoren trauen sich dazu ein eigenes Urteil nicht zu.

Im Buch kommt der Bürgermeister Werner Schulz zu Wort: Der frühere DDR - Bürgerrechtler Werner Schulz, der in einem offenen Brief gesagt hatte, deutsche Politiker hätten Putin wie einen „Enkel

Gorbatschows“ gefeiert, ihn aber nicht als „Ziehsohn des KGB“ erkannt.

Werner Schulz war schon anlässlich von Putins Rede im Deutschen Bundestag aufgefallen, weil er harte Kritik übte, indem er eine Verleihung eines Ordens an Putin kritisierte: „Da wird in purem Gold

der Diamantschliff für den von Gerhard Schröder so gelobten lupenreinen Demokraten überreicht“

Ich beschließe hier meine Rezension mit dem Schlusssatz: Ein großartiges Buch, eine fundierte Recherche, ein exemplarisches Beispiel für investigativen Journalismus!

Katja Gloger/Georg Mascolo DAS VERSAGEN Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik

--------------------------------------------------------------------------------

Doch um der historischen Genauigkeit Willen, möchte ich an dieser Stelle einige persönliche Bemerkungen hinzufügen, die ich sonst immer versuche, zu vermeiden.

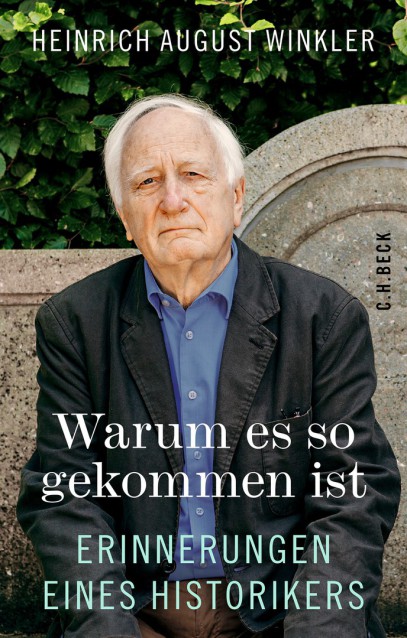

Ich zitiere hier eine ganze Reihe von Autoren aus meinem 2008 erschienen Buch „Norbert Schreiber RUSSLAND Der Kaukasische Teufelskreis oder die lupenreine Demokratie WIESER Verlag Klagenfurt“ und

„Anna Politkowskaja Chronik eines angekündigten Todes“, 2007 erschienen. Warum tue ich das, weil es mehr Warner gab als Werner Schulz! Und das schon 2007!

Im Zuge des Vorschlags, die in Russland ermordete Journalistin mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels posthum auszuzeichnen, unterlag mein Vorschlag bei der Abstimmung mit 49 zu

51. Sie bekam jedoch danach auf unseren Antrag hin den Geschwister-Scholl-Preis in München verliehen.

Im Zuge dieser öffentlichen Debatte, wurden die Bedingungen in Russland in der Presse auch ausführlich debattiert.

Allerdings warte ich heute noch auf die Reaktion von „Reporter ohne Grenzen“, bei denen ich angefragt habe, ob sie einen Beitrag zu dieser öffentlichen Debatte leisten könnten.

Die Journalisten-Kollegen der „alten Schule“ Ruge, Pleitgen, Neudeck, Sager unterstützten den Vorschlag übrigens. Auch öffentlich! Inzwischen ist Katja Gloger, Vorsitzende dieses Vereins. Da wäre

vielleicht auch etwas aufzuarbeiten.

In dem Buch „Putins lupenreine Demokratie“ schreibt die Historikerin Margareta Mommsen, schon früh erkennend, von den 70 Prozent Geheimdienstlern in den Institutionen der russischen Politik.

Ja es stimmt: wir haben alle weggesehen, aber nicht wirklich alle, das sei um der historischen Wahrheit willen und nicht wegen irgendwelcher Eitelkeiten gesagt. Leider steht in dem Buch von Mascolo und Gloger davon nichts. Die Investigation hätte noch weiter genauer zurückgehen müssen, lange vor die Kriminvasion. Anfangs der 2000er Jahre!

Als der Krieg im Gang war, habe ich das pdf-Manuskript beider Bücher an 60 Redaktionen von Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, Talkshows und Korrespondenten verschickt, um dem Eindruck

entgegenzutreten, es habe keine Warner gegeben. Nicht eine einzige Reaktion. Auch die Presse wird einiges aufzuarbeiten haben.

VITA

Katja Gloger, geboren 1960 in Koblenz, beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Russland. Sie studierte Russische Geschichte, Politik und Slawistik in Hamburg und

Moskau und war Korrespondentin des "Stern" in Moskau und den USA. Heute arbeitet sie als Autorin des "Stern" in Hamburg.

Georg Mascolo, geboren 1964 in Stadthagen, ist ein deutsch-italienischer Journalist und Publizist. Er war von 2008 bis 2013 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Von 2014 bis 2022 leitete er den neu geschaffenen Rechercheverbund des NDR, des WDR und der Süddeutschen Zeitung. Außerdem war er für die ARD als Terrorismusexperte tätig.

Stimmen zum Buch

»Eine umfassende kritische Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte war überfällig. Das Versagen füllt die Lücke in brillanter Weise. Das Buch von Russlandexpertin Katja Gloger und ihrem Ehemann, Ex Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo, ist die absolute Muss-Lektüre für jeden, der sich für die hoffnungsvollen Zielsetzungen, Illusionen und idealistischen Irrwege unserer Außenpolitik interessiert.«

Wolfgang Ischinger, Vorsitzender des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington und London

»Brillant recherchiert. Spannend erzählt. Dokument einer kollektiven Verdrängung.«

Thomas Roth, Journalist, langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau und New York, Moderator der Tagesthemen

»Ein fantastisches Buch.«

Carlo Masala

»Ein Buch, das überfällig war – und soviel Neues enthüllt, wie kolossal das Versagen deutscher Russlandpolitik wirklich war. Katja Gloger und Georg Mascolo haben jahrelang recherchiert und offenbaren in allen Details, was seit Gerhard Schröder bis zur russischen Vollinvasion der Ukraine nicht gesehen werden wollte, obwohl es soviele Warnungen gab. Ein fesselndes Werk von Autoren, die sich auskennen, exklusive Zugänge haben und es großartig aufgeschrieben haben.« Paul Ronzheimer

Selten war ein Buchtitel treffender – und mit „Das Versagen“ sind Pleiten, Pech und Pannen der deutschen Russlandpolitik der vergangenen, man muss schon sagen Jahrzehnte, fast noch milde umschrieben. Speziell, wenn man an die Konsequenzen denkt. Das, was Katja Gloger und Georg Mascolo hier zusammengetragen, kenntnisreich analysiert und aus vielen, teils bisher nicht oder wenig bekannten Quellen recherchiert haben, ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie vorausschauende Politik nicht aussehen darf. THE EURPEAN

DOKUMENTATION:

Aus einem Gespräch von Norbert Schreiber mit Anna Politkowskaja 2005 geführt

„Was erwarten Sie in Bezug auf Ihre eigene Person, auch Sie sind ja gefährdet, auch Sie haben Morddrohungen, auch Sie müssen ständig mit einer Gegenwehr des russischen Staates rechnen?

Na ja, ich versuche nicht daran zu denken, weil ich ansonsten nicht arbeiten könnte, es wäre unmöglich. Also blende ich diese Gedanken aus und sage, dass ich einfach das Schicksal derjenigen teile, die dafür kämpfen, dass demokratische Prinzipien in Russland endlich installiert werden und das Leben ein demokratisches wird, wobei es möglich ist, dass dieser Kampf nicht gut ausgeht. Aber das ist dann einfach so.“

Anna Politkowskaja wurde am Samstag, dem 7. Oktober 2006 gegen 16:03 Uhr im Aufzug ihres Wohnhauses in der Moskauer Lesnaja-Straße durch mehrere Schüsse getötet. Vier Kugeln trafen sie in die Brust, eine in den Kopf, dokumentiert WIKIPEDIA.

Inhaltsverzeichnis aus dem Buch über Anna Politkowskaja

Einleitung Norbert Schreiber

Leben - Tod – Erinnerung - Chronik eines angekündigten Mordes

Anna Politkowskaja Tschetschenien -

Der Hass wird über die Ufer treten

Harald Loch

Der Tschetschenien-Krieg

Natalia Liublina David gegen Goliath -

Anna Stepanowa Politkowskaja - ein Porträt

„Also blende ich diese Gedanken einfach aus …“

Interview mit Anna Politkowskaja auf der Leipziger Buchmesse 2005

Irina Scherbakowa Russlands Gedächtnis

Vergangenheitsbewältigung als Beitrag zur Zivilgesellschaft

Anna Politkowskaja „Ungenehmigte Trauer“ -

Die Macht und die Menschenrechte

Fritz Pleitgen Mordversuch an Menschenrechten -

Bürgergesellschaft in Russland

Margareta Mommsen

Gorbatschow - Jelzin - Putin -

Von Gorbatschows Perestroika zu Putins gelenkter Demokratie

Harald Loch

Russland im Herbst -

Politkowskaja und ihre politische Literatur

„Die Personen aus meinem ersten Tschetschenien-Buch sind inzwischen alle tot“ Interview mit Anna Politkowskaja

Rupert Neudeck

Von Wladimir Putin und anderen „lupenreinen Demokraten“ -

Pressefreiheit in Staaten der Dritten Welt

Andrei Nekrasov

Das „coole“ Gespenst des Nationalismus geht um -

Ein Brief aus Russland

Anna Politkowskaja

In Kiew kann man Triebe sprießen lassen

Fritz Pleitgen, ARD

„Anna Politkowskaja sollte eine internationale Ehrung von hohem Rang posthum erhalten. Das wäre weltweit für Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, eine große Ermutigung und darüber

hinaus eine dauerhafte Erinnerung an das Lebenswerk von Anna Politkowskaja.“

--------------------------------------------------------------------------------

Nach der Vorstellung meines Buches „Anna Politkowskaja – Chronik eines angekündigten Mordes“ erschienen im Wieser Verlag im Kreisky-Forum in Wien mit den beiden Mitautoren Irina Scherbakowa (Memorial) und Susanne Scholl (ORF) führte ich am darauffolgenden Tag in Ö1 in der Sendung „Von Tag zu Tag“ am 27.3.2007 eine Diskussion über den Tschetschenienkrieg, die bedrohten Menschenrechte, den Mord an Anna Politkowskaja, Putins Energiekrieg, die europäische Nicht-Strategie gegenüber Russland und die Bedrohung durch Terrorismus. Mitdiskutant war der Wiener Politikwissenschaftler Prof. Hans-Georg Heinrich

Warner gab es auch in dem Buch. Schon 2008!

Norbert Schreiber RUSSLAND Der Kaukasische Teufelskreis oder die lupenreine Demokratie WIESER Verlag Klagenfurt 2008

Russland hat viele Gesichter. Manche sind versteckt wie die Puppe in der Puppe, in der auch die offenen Fragen verborgen sind. Wohin treibt Russland? Wer wird dieses Land künftig regieren? Entsteht eine neue Diktatur vor der europäischen Tür? Geht das Morden in Tschetschenien weiter? Was ist das politische Erbe der ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja? Geht das Auftragsmorden weiter? Wie erfolgreich ist der Kampf um die Menschenrechte? Was denkt die junge Generation Russlands? Wie verhalten sich die neuen Machthaber auf internationaler Bühne? Muss Deutschland um seine Energieversorgung fürchten? Stirbt die Pressefreiheit in Osteuropa einen langsamen Tod? Journalisten, Politiker und Russlandexperten aus Ost und West antworten. Russland — die „lupenreine Demokratie“. Dieses Buch kann als Lupe benutzt werden.

Mit Beiträgen von

Margaretha Mommsen, Joschka Fischer, Eduard Schewardnadse, Irina Scherbakowa, Lutz Güllner, Gerd Koenen, Hans Georg Heinrich, Sergei Kowaljow, Volker Beck, Thomas Roth, Dirk Sager, Susanne Scholl,

Boris Reitschuster, Mainat Abdullajewa, Freimut Duve, Igor Safronov, Andreij Nekrasov, Jens Siegert, Erich Follath, Wolfgang Petritsch, Lojze Wieser, Kerstin Holm, Michael Ryklin, Predrag Matvejevic

,Anne Sylvie König, Petra Luisa Meyer, Kreisky-Forum, Ilja Politkowsky, Anna Politkowskaja

Aus dem Inhalt:

„Heute sollte der Westen also angesichts der Wachablöse im Kreml genauer nachfragen und hinschauen, ob in Russland eine lupenreine Demokratie besteht und Putin wirklich als „echter Demokrat“ in

welcher Rolle auch immer handelt. Dieses Buch kann demnach als Lupe benutzt werden. Ich empfehle es allen an Russland Interessierten als optisches Hilfsmittel für eine genauere Sicht. Norbert

Schreiber, Literaturredaktion Hessischer Rundfunk Frankfurt am Main

„Bei den deutschen Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik herrscht ein Russlandbild vor, das wie durch einen Weichzeichner verschwommen ist. Allzu sehr prägen wirtschaftspolitische,

ressourcenbezogene und sicherheitspolitische Interessen die Wahrnehmung der innenpolitischen Verhältnisse in der Russischen Föderation“ Volker Beck, Bündnis 90/Die Grünen, Berlin

„Ohne jeden Zweifel ist Russland, dank der hohen Öl- und Gaspreise, wieder erstarkt und meldet sich als eigenständiger globaler Akteur zurück. Putins Politik ist in Russland populär, was sie deswegen

keineswegs richtiger macht.“ Joschka Fischer, Bundesaußenminister 1998 – 2005, Berlin

„In dem während der Präsidentschaft Putins entstandenen politischen System koexistieren autokratische und oligarchische Strukturen. Das autokratische Element kommt in der strikten „Vertikale der Macht“, die als Kommandokette vom Präsidenten bis zu den lokalen Behörden und von der Präsidialadministration bis in die Legislative und Judikative reicht, zum Ausdruck. Außerdem sorgen umfassende Kontrollen über politische Parteien, Wahlen, Medien und Nichtregierungsorganisationen dafür, dass die Gesellschaft ebenfalls zur staatlichen Veranstaltung degeneriert.“ Margareta Mommsen, Politikwissenschaftlerin, München

„Ein „neues“ Russland und eine „neue“ EU müssen lernen, sich von der Vergangenheit zu verabschieden und ihre Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen.“ Lutz Güllner, EU-Kommission, Brüssel

„Die rasche und in den Augen Moskaus rücksichtslose Erweiterung der EU und insbesondere der NATO bis vor die Tore Russlands, die offene Unterstützung der Farbrevolutionen in der Ukraine und Georgien durch den Westen oder die Pläne Washingtons zur Errichtung von Raketenabwehrstützpunkten in Polen und der Tschechischen Republik tragen allesamt zur idée fixe des Kreml bei, Russland würde – sollte es nicht hier und jetzt reagieren – für alle Zeiten auf den Status einer drittrangigen Macht zurückfallen.“ Wolfgang Petritsch, Wien

„Und während die Devisenkasse des Kreml auf sagenhafte 272 Milliarden Dollar angeschwollen ist, verfallen elementare Infrastrukturen, soziale Einrichtungen und Bildungsinstitutionen. Russland hat noch immer die mit Abstand niedrigste Lebenserwartung aller entwickelten Länder, und die Bevölkerung schrumpft weiter in dramatischem Tempo.“ Gerd Koenen, Historiker, Frankfurt am Main

„Alle Konflikte im Kaukasus - die Brandherde im Nordkaukasus, der Südossetien- und der Abchasien-Konflikt in Georgien, der Konflikt um Berg-Karabach - sind über die darin eingebundenen Großmächte (Russland, die EU und die USA) miteinander verknüpft. Die dadurch ausgelösten Flüchtlings- und Migrationswellen trugen zur Verschärfung der Spannung in der Region bei und machten das Problem auch zu einem direkt europäischen. Die Lösung des „kaukasischen Teufelskreises“ liegt in vielen Händen. Verteufelungen mögen zwar hie und da politisch vorteilhaft erscheinen, helfen aber mit, Konflikte zu verewigen.“ Georg Heinrich, Politikwissenschaftler Wien

„Eine Art antiwestlicher Grundton hat sich eingeschlichen. Mal offener, mal versteckter. Mal ernster, mal weniger ernst. Aber er ist auf eine Weise da, wie ich ihn früher nicht kannte. Dass er vom Kreml so befeuert wird, ist jeden Tag in allen Fernsehsendern zu sehen, und von Putin, nun ja auch im Ausland, zu vernehmen.“ Thomas Roth, ARD Moskau

„Die Natur der Geheimdienste besteht darin, zu bewahren, was ist, und alles zu kontrollieren. Konkret: Geheimdienstleute sind nicht diejenigen, die Visionen haben, um etwas zu entwickeln oder Reformen durchsetzen zu können.“ Susanne Scholl, ORF Wien/Moskau

„Es gibt Punks (die etwas out sind und Skinheads (die leider nicht so out sind), Goths und Rockfans, Rapper und Graffitisprayer, Gläubige und Ungläubige, Rechte, Linke und Liberale, Kiffer und Abstinenzler, Skateboarder, Fußballfans und Computernerds und viele andere mehr.“ Jens Siegert, Heinrich Böll Stiftung Moskau

„Auch die Obrigkeit, die sich nach und nach vom westlichen Demokratiemodell entfernte auf der Suche nach einem ‚eigenen’ Weg und vor allem einer nationalen Idee, wandte sich Mitte der 1990er Jahre immer mehr alten sowjetischen Mythen und alten Propagandaidealen zu.“ Irina Scherbakowa, MEMORIAL Moskau

„Die Gasprom-Story hat Helden und Halunken; sie spielt in den überheizten Politiker-Hinterzimmern von Moskau wie in der Eiseskälte von Sibirien, in den von Erpressung bedrohten Pipeline-Transitländern Ukraine, Weißrussland und Armenien, „auf Schalke“ im Ruhrgebiet der Malocher, wie auch im Schweizer Millionärssteuerparadies Zug und in Sotschi am Schwarzen Meer, Putins zweiter Sehnsuchtsstadt, wo er mit den ebenfalls von Gasprom finanzierten Olympischen Spielen sein Lebenswerk krönen will.“ Erich Follath/Matthias Schepp DER SPIEGEL

„Ich werde nie glauben, dass die Herren Schröder und Chirac, die die besten Freunde von Putin sind, nicht wissen, was Putin in Tschetschenien gemacht hat. Ich werde das nie glauben. Für mich persönlich sind sie viel schlimmer als Putin, weil Putin aus Rachegefühlen oder aus bestimmten Interessen heraus handelt. Er trägt nicht diese Maske von Demokratie oder von Menschenrechten vor sich her. Die, die sich hier in Europa als Demokraten und Führer von demokratischen Ländern positionieren, küssen ihn, geben ihm die Hand, helfen oder halfen ihm, Tschetschenien zu vernichten. Die halfen ihm auch, mich zu verfolgen. Dass ich nicht getötet wurde, ist eine Frage des Zufalls.“ Maynat Abdullajewa, sie lebt in einer deutschen Stadt inkognito im Exil

„Es gibt keine Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen könnte, wenn die Machtgruppen einmal beschlossen haben, jemanden zu töten. Da kann man auch 100 Bodyguards beschäftigen, es würde nicht helfen.“ Yuri Safronov, „Nowaja Gaseta“ Moskau

„Ich glaube, dass die Beteiligten an dem Mord sitzen werden - ich bin mir sicher. Ich glaube auch daran, dass der Auftraggeber sitzen wird, aber sicher bin ich mir darüber nicht. Ich möchte daran

glauben, dass er ermittelt wird und ins Gefängnis kommt.“

Ilja Politkowski Sohn der ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja, Moskau

"Der Alte" aus Röhndorf

Unter den Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland ragt Konrad Adenauer heraus. Er ist es, der nach NS-Diktatur, Zweitem Weltkrieg und Holocaust 1949 die erste Bundesregierung bilden kann und die von außen gestiftete Demokratie im Westen verankert. Damit legt er die Fundamente einer Erfolgsgeschichte, die den Westdeutschen auf Jahrzehnte hinaus Wohlstand und Frieden beschert. C.H.Beck

Er ist der Kanzler, der seine Rosen pflegt, in der Freizeit einen Strohhut trägt, die Bocciakugel schiebt, in Cadenabbia Italienurlaub genießt, von den „Soofffjetz“ kölnert, wenn er die Kommunisten meint.

Seine Leistungsbilanz, im Positiven wie Negativen: die geförderte Rückkehr der Deutschen in die Weltgemeinschaft, Variante WEST, Teilnahme an der europäischen Zukunftsperspektive, Heimholung der

Kriegsgefangenen aus Russland, Stabilisierung der Wirtschaft, innenpolitische Schärfe und bösartige Töne und Skrupellosigkeiten gegenüber den politischen Konkurrenten, auch deren Ausspähung,

Beschäftigung von Ehedem-Nazis in Regierungsämtern.

Frei zeigt den schnellen Weg Adenauers vom Oberbürgermeister Kölns über die Präsidentschaft im Parlamentarischen Rat bis zum ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Frei hat einen frischen Blick auf die politische Figur, schreibt pointiert und journalistisch fein über seinen wissenschaftlichen Gegenstand. Es macht eine Freude dieses Buch zu verschlingen, denn

Frei kann etwas, was Historikern oft fremd ist: die Kürze und damit die Würze zu finden.

Der Bundeskanzler galt nicht gerade als ein Mann mit überragendem ökonomischem Sachverstand. Dafür hatte er später einen gewissen Ludwig Erhard. Er hatte auch weniger bekannte physische Schwächen.

Etwa die Nachwirkungen einer schweren Kopfverletzung, die er bei einem Unfall, verursacht durch seinen Fahrer, erlitten hatte. Wenig bekannt. Es sind solche Details, die Freis Biografie zusätzlich

würzen. Zugleich kämpfte Adenauer in all den Jahren energisch für seine Versorgungsbezüge?

Frei zeigt uns vor allem den Neuanfang der Bundesrepublik nach 1945.

Einem Gestapo- Beamten nimmt Adenauer einen bronzenen Leuchter weg, den er auf seinem Schreibtisch postiert. Er soll ihn an das Leid, an das Unrecht erinnern. Adenauer: „Er mahnt mich.“

Seine Frau litt an einer sehr seltenen Knochenmarkserkrankung.

Das sind alles Bemerkungen des Autors, die neben den historischen Tatsachen, Fakten und Zusammenhängen stehen und wie beiläufig erwähnt werden, aber dem ganzen wissenschaftlichen Werk die Farbe

geben.

Übrigens sprach Adenauer nicht einmal gut Englisch.

Spiegel Herausgeber Rudolf Augstein erkennt schon früh, dass dieser Mann die beste Aussicht hat, Staatspräsident des neuen, amerikanisch inspirierten westdeutschen Staates zu werden. Als Präsident

des Parlamentarischen Rates war er sozusagen privilegiert, der Sprecher der werdenden Bundesrepublik zu sein.

Über das Provisorium Bonn, die Koalitionsbildungen nach mehreren Wahlen und einer temporeichen Darstellung der Leistungen des Kanzlers und sein Verhältnis zu anderen Personen und politischen

Institutionen, lesen wir über Sicherheit und Souveränität, die Personalpolitik von Adenauer, die Anzeichen einer Kanzlerdemokratie, denn die Politik bedeutete für Adenauer Führung.

In einem schwarz-weißen Bilderteil illustriert der Autor seine Ausführungen. Dabei ist interessant, dass der Kanzler sich als „zurück auf der Weltbühne“ empfinden durfte, weil er schon 1954 auf das

Cover der Wochenzeitschrift Time durfte.

Ausführlich beschreibt Frei, wie es dem Kanzler gelang mit einem abhörsicheren Spezialwaggon nach Moskau zu fahren und dort die Kriegsgefangenen heimzuholen. Trotz Westverankerung.

Spannend zu lesen auch die medienpolitischen Machenschaften des Kanzlers, der schlicht davon ausgeht, dass an der Spitze einer Nachrichtenagentur des Landes ein Mann stehen müsse. (!!!) Ein Mann

also, keine Frau, ein Mann, der das Vertrauen des Kanzlers habe. Presse als kritisches Organ bleibt ihm fremd. Sein Verständnis von Medien ist eher von propagandistischen Gedankengängen geprägt.

Dass die West Orientierung nur um den Preis der Nicht-Lösung der deutschen Frage zu haben war, wird ausführlich behandelt. Frei schließt ab mit der „Kanzlerdämmerung“ beschließt sein Portrait mit dem

Satz Augsteins, dass „Adenauer“ ein ganz großer Häuptling war. Nicht nur wegen seines Indianer-Gesichtes. Führungsstärke gehört eben auch dazu. Und ich füge hinzu, die Fähigkeit gegen den Gegner

Pfeile abzuschießen. Der Autor Frei ergänzt, wichtig sei eben auch dessen Engagement für Europa gewesen. Beides, europapolitisches Engagement, aber auch Führungsstärke, seien heute so

nötig wie zu Adenauers Zeiten.

Norbert Frei ist Professor em. für Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Autor der Standardwerke «Vergangenheitspolitik. Die

Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit» (2012) und «Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945» (2013).

Norbert Frei KONRAD ADENAUER Der Kanzler nach der Katastrophe Biographie C.H. Beck

Pressestimmen

„Eine neue, profunde Darstellung“

Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im November 2025

„eleganter Essay ... erhellende Einsichten aus der Zeit des Nationalsozialismus.“

Süddeutsche Zeitung, Florian Keisinger

„Schildert Leben und Leistung Adenauers aus der Perspektive der Gegenwart“

Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, Christoph Arens

„Ein exzellentes politisches Porträt über Konrad Adenauer ... Wer verstehen will, wie wir wurden, was wir sind, sollte dieses Buch lesen.“

Frankfurter Rundschau, Michael Hesse

„Norbert Frei ist nicht nur ein sehr erfahrener Forscher, sondern er ist auch sehr erfahren darin, Forschen und Erzählen zu verbinden.“

Deutschlandfunk Studio 9, Hans von Trotha

„Rückt ... den Mythen um die Moskaureise Adenauers zu Leibe, versagt ‚dem Alten‘ aber keineswegs die Anerkennung.“

Süddeutsche Zeitung, Joachim Käppner

Ein indoor- Buch die Hauptperson ein Haus

Das alte Haus erzählt. Denn seine Mauern, Dielen und Ritzen bewahren die Erinnerungen an alle Menschen, die es jemals bewohnt haben. Schon als Kind hat Irma Thon mit ihren nazitreuen Eltern im ersten Stock gelebt. Während die 90-Jährige zurückblickt und immer wieder an die kleine Ruth Sternheim von damals denken muss, erfreuen sie die Gespräche mit Nele Bittner aus dem Vierten. Die Schülerin lernt für eine Geschichtsklausur und beginnt zu verstehen, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist, sondern nur wenige Stufen entfernt. (BLESSING)

In der Regel sind in Romanen Menschen die Hauptfiguren. Der Autor Henrik Szántó wählt dagegen dafür ein Haus aus. Natürlich bestehend aus Steinmauern, Treppen, Räumen, Briefkästen und Menschen auf verschiedenen Etagen wohnend. In dieser Erzählung mischen sich die Geschichten der Bewohner aus mehreren Jahrhunderten, und Geschichte wird so gegenwärtig. Die Oberstufenschülerin Nele begegnet einer 90-Jährigen. Da bleibt es nicht aus, dass verschiedene Erfahrungshorizonte aufeinandertreffen. Der Autor, der auch als Moderator und Rapper arbeitet und sich für Mehrsprachigkeit interessiert, ist nämlich von Geburt an halb Ungar und halb Finne.

Wenn wir den ersten Satz in seinem Roman anschauen, beginnt dieser auf Seite 7 und endet auf Seite 10, die Worte rappermäßig, stakkatohaft, nur von Kommata getrennt. Darin kommt dann das pralle Leben

vor, aufgereiht, Vergangenes und Gegenwärtiges, Atemzüge, Mondlandung, Mauerfall, Sportpalastrede, deutscher Herbst, Blockwarte, Reklame, vakuumverpackte Matratzen, Partys, Einweihungsfeiern,

Geburtstage, von mir hier jetzt nur willkürlich ausgewählt. Das alles mischt der Autor mit Weltwirtschaftskrise, Versailler Vertrag und Staubsaugerbeuteln in eine Lebensbeschreibung auch des Alltags.

Nach und nach entwickelt sich in diesem Roman eine Art gegenwärtige Geschichtsschreibung. So hat etwa das junge Mädchen Nele große Mühe sich vorzustellen, wie früher das Übermitteln von Nachrichten

gedauert haben muss.

Zeitungsjungen hetzen in den Städten herum und verbreiteten stapelweise schwarz-weiß gedruckte Zeitungen. Es ist eine Art Geschichtsklausur dieses Buch und eine Chronologie des Alltagswahnsinns. Textprobe: „… jeder Ausruf, jede Verwünschung, jeder Streit, nach einem Umzug heult die Bohrmaschine, es wird gestöhnt und gezischt, ein Klagelied der Rauchmelder, Rennen und Stampfen, Waschmaschinen im Schleudergang, Pürierstäbe, Wasserkocher, und dann der Techno, gute Güte, der Techno, Heilhitlerhowmuchisthefish, man verliert den Verstand, bitte verzeih, wir brauchen kurz einen Moment.“

Manchmal wird aber auch an einem ganz gewöhnlichen Tag einfach nur über das Wetter gesprochen.

So bewegen wir uns eben Treppe für Treppe durchs Leben. Manchmal aufwärts, manchmal abwärts. Ein Buch für Omas, Opas und deren Enkel aus den ECHO-Kammern der Geschichte. »Szántós Sprache fließt durch

dieses Haus und durch die Zeiten, klug und voller Details. Unbedingt lesen!« Markus Thielemann (NDR)

Henrik Szántó Treppe aus Papier BLESSING

Henrik Szántó, geboren 1988, ist halb Ungar, halb Finne und lebt als Autor und Moderator in Hannover. Als Spoken Word-Künstler bespielt Szántó Bühnen im gesamten

deutschsprachigen Raum. Seine bisherige Arbeit wurde mit Stipendien gewürdigt. Als Referent hält Szántó Seminare zu poetischem und kreativem Schreiben, Auftritt- und Vortragssicherheit und bereitet

Bühnen für neue und arrivierte Stimmen. Die Kernthemen seiner Arbeit sind Mehrsprachigkeit, Erinnerungsarbeit und kulturelle Vielfalt.

NAHAUFNAHME GOULD

»Dieser Spinner ist ein Genie«, sagte der Dirigent George Szell nach einem Konzert von Glenn Gould. Seit der kanadische Pianist im Alter von vierzehn Jahren zum ersten Mal öffentlich Beethovens 4. Klavierkonzert spielte, versetzte er sein Publikum in Erstaunen. Aber er wurde auch scharf angegriffen: wegen seiner Manieriertheit – ungebügelter Frack und ein kurzbeiniger Hocker, auf dem er, fast auf dem Boden sitzend, spielte –, wegen seines kompromisslosen Repertoires wie seiner progressiven Bach-Interpretationen, wegen seiner an Besessenheit grenzenden Suche nach dem perfekten Flügel. Und nicht zuletzt wegen seiner exzentrischen Lebensweise und seines bizarren Aufzugs: Er trug selbst im Sommer Handschuhe und Schal. Und dann beschloss Gould im Alter von zweiunddreißig Jahren auch noch, keine öffentlichen Konzerte mehr zu geben. Der Musikjournalist Jonathan Cott besuchte schon als Jugendlicher jedes New Yorker Konzert von Gould; 1960 lernte er sein Idol persönlich kennen. 1974 führten die beiden drei mehrstündige Telefongespräche für den Rolling Stone, die den Kern dieses Buchs bilden. (KAMPA)

Wenn er vor seinem Flügel saß, auf niedrigem Hocker, fast mit Mundberührung auf der Klaviatur, schien er für den Zuschauer fast in den Flügel hineinkriechen zu wollen, so als wollte er die einzelnen Töne vor den Hämmern und den Stahl-Saiten selbst abrufen und kontrollieren. Kontrollfreak war er, mit einer gewissen Manieriertheit versehen, saß immer wie beschrieben auf einem kurzbeinigen Hocker, der Erde, dem Boden nahe, und sprach, während er spielte, vor lauter Begeisterung oder auch Entsetzen vor sich hin.

Ein verrückter Hund, jedoch ein Genie, am Flügel!

In Toronto geboren, gilt er als einer der verrücktesten, originellsten und eigenwilligsten Pianisten des 20. Jahrhunderts.

Seine Goldberg-Variationen machten ihn weltberühmt. Er beendete jedoch seine Konzertkarriere schon mit 32 Jahren, und produzierte nur noch Studioaufnahmen. Er war aber auch ein Radiomann, schrieb

Kritiken, musiktheoretische Essays und produzierte Hörspiele.

Jonathan Cott hatte die einmalige Chance für drei mehrstündige Telefoninterviews. Cott schrieb für den Rolling Stone und die New York Times und den New Yorker. Während Gould spielte, summte er

und sang, er kämpfte mit und gegen den Flügel, als wäre er Freund und Feind des Instruments zugleich. Er suchte immer einen Flügel mit straffem Anschlag, denn Gould wollte scharfe Konturen.

Gould interviewte sogar sich selbst, sein obsessives Temperament drangsalierte die Partituren. Der Autor empfand beim Hören der Goldberg- Variationen einen Zustand, den er als musikalische,

emotionelle und geistige Erleuchtung empfand. Cott lernte seinen „Gegenstand“ sogar selbst kennen, während einer Fernsehproduktion. Wer sich für Musik interessiert, muss dieses Buch lesen, denn es

enthält viele Geheimnisse der Interpretationskunst aber auch noch mehr Eigenwilligkeiten. Zum Beispiel stellt er sich ein Konzert „nie als Ganzes“ vor, und so sagt er provozierend, eine analytische

Vollständigkeit sei jedenfalls theoretisch möglich, solange man vom Klavier weg bleibt. Fazit für Gould, „wenn ich ehrlich bin, einmal im Monat, muss ich im wahrsten Sinne des Wortes, ein Klavier

anfassen, sonst kann ich nicht mehr richtig schlafen.

Eine Nahaufnahme, die zu Herzen geht, geeignet für Menschen, die sich mit Musik, Künstlern, Komponisten und Interpretationen

auseinandersetzen.

Jonathan Cott ist Autor zahlreicher Bücher, veröffentlichte u. a. Interviewbände mit Glenn Gould, Henry Miller und über John Lennon und Yoko Ono. Er war langjähriger Redakteur des Rolling Stone und schrieb u. a. für die New York Times und den New Yorker. Cott lebt in New York.

Glenn Gould / Jonathan Cott

Nahaufnahme

Telefongespräche mit Jonathan Cott KAMPA

PRESSESTIMMEN

»Keiner beansprucht den Spitzenplatz unter den wahrhaft Verrückten so rechtmäßig wie Glenn Gould.« Spiegel Online

»Wer diese Seiten gelesen hat, begreift, dass das Exzentrische an Gould vor allem daran liegt, dass er sich selbst genug war. Dass er sich nicht scherte um Werktreue, sondern um seinen Bach, seinen Mozart.« taz

»Im wahrsten Sinne des Wortes eine Nahaufnahme.« Ekz Bibliotheksservice

»In diesen drei Interviews finden sich verblüffende Gedanken. […] Ein überraschendes Lese-Erlebnis, nicht nur für Glenn Gould-Fans!« Christian Kosfeld / WDR Westart

»Einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.« The Washington Post

»Gerade so, als müsse er eine Vorlesung halten, aber auch heiter, wie ein Flirt.«

Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung

Der Einzelgänger in der Politik: Michael Roth

Der langjährige Außenpolitiker Michael Roth schreibt in radikaler Offenheit von den «Zonen der Angst» der Berufspolitik. Vom innerparteilichen Machtkampf. Den sozialen Medien und dem drohenden Shitstorm. Dem Pranger, weil man die Rituale und die Sprache der eigenen Bubble, Partei oder Peergroup infrage stellt. Dem falschen politischen Spiel mit gesellschaftlichen Ängsten. Darunter hat der Mensch Michael Roth immer stärker gelitten – und seine psychische Erkrankung erst spät erkannt. Mit seinem Buch möchte er anderen Mut machen, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Dabei schont er weder seine politischen Weggefährten noch sich selbst.

Fast sein halbes Leben lang war Michael Roth Berufspolitiker, zuletzt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Ein leidenschaftlicher Unterstützer der Ukraine, der seine Haltung gegenüber Russland früh überdacht hat und auch deshalb nicht nur in seiner eigenen Partei in der Kritik stand. Roth wuchs in schwierigen Verhältnissen im nordhessischen «Zonenrandgebiet» auf. Mit 28 zog er in den Bundestag ein. Er erlebte die erste rot-grüne Koalition im Bund, die Jahre der Großen Koalition und schließlich das jäh gescheiterte Experiment der Ampel. Nach fast 27 Jahren als direkt gewählter Abgeordneter und einer psychischen Erkrankung entschied er, seine politische Karriere zu beenden. Nun legt er eine sehr persönliche Geschichte über sein Leben in der Politik und mit der Angst vor: radikal offenherzig, analytisch klar und schonungslos selbstkritisch. (C.H.Beck)

Minister wissen es, Kanzler erst recht, Fraktionsvorsitzende stöhnen darüber, Abgeordnete leiden daran: Politikerstress! Politik macht müde und kaputt. Erst recht seit uns die unsocial-media drangsalieren. Übertreiben wir es mit der Allseits-Verfügbarkeit der Politikerklasse, die so viel talkshowen und uploaden, dass man manchmal nicht mehr weiß, wann sie eigentlich noch Politik machen, wo sie doch den ganzen Tag auch in Gremien sitzen müssen?

Da träumt der SPD-Politiker Michael Roth sich dann weg vom Politikbetrieb und sieht den weißen Möwen nach, die in Berlin vor dem Reichstag nach Freiheit schrill kreischen. Aber: „Es dauerte lange, sehr lange, bis ich lernte: Flucht ist keine Lösung.“

Man denkt zuerst vorschnell, da ist doch die SPD die Ursache, die elende „Ochsentour“, die smarten „Politikerfreunde“, ja das spielt eine Rolle aber der eigentliche Grund für die Problemlage sind die familiären Verhältnisse, der trinkende Vater, die mangelnde Elternliebe, das nicht verarbeitete Sein als Homosexueller, die als Triggerursache den Ausstieg aus der Politik, und zwar endgültig forcieren.

Ende einer Politikerkarriere, die ureigentlich doch keine war, denn die hohen Höhen, die oberen Weihen - das reguläre oberste Kabinetts-Ministeramt - hat Michael Roth nie erreicht. Immerhin war er zuletzt doch Staatsminister im Auswärtigen Amt, am Kabinettstisch geduldet, ohne ein eigenes Ministerium zu leiten, in Stellvertreter-Funktion und ganz am Ende Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

„Nach mehr als einem Vierteljahrhundert und sieben Legislaturperioden als direkt gewählter Abgeordneter meines nordhessischen Wahlkreises Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg habe ich erkannt, dass ich nicht mehr weitermachen will. Mit Mitte fünfzig scheint mir der richtige Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu wagen.“

Sein Buch, das sagt er selbst, ist ein klassisches „Memoir“, eine Erinnerungserzählung „…mit allen Unzulänglichkeiten, die der subjektiven Erinnerung geschuldet sind.“ Aber Roth schreibt Klartext und schont auch die Genossen nicht. Und sich selbst schon gar nicht, er bekennt sich zu seiner ständigen Angst: Machtkampf, die Angst, zu verlieren, aber auch zu gewinnen. Angst vor dem kommunikativen Raum der sozialen Medien, Angst vor dem Pranger, weil man die Rituale, Dogmen und die Sprache der eigenen Bubble, Partei oder Peergroup infrage stellt.

Roth spürt ständig Leere, Erschöpfung und Furcht. Wenn es um Posten und Pöstchen geht bleibt Roth meistens „ohne“ zurück. Er ist zurückhaltend, das wird ihm als Arroganz ausgelegt. Wenn es um Frauenquote oder Regionalproporz geht, fällt er hinten runter. Sein Gefühl zu oft: „Das war’s, da kommt nichts mehr.“

Als „schwuler Kerl“ in der nordhessischen Provinz tut er sich schwer mit Freundschaften, dazu kommt die Chaosfamilie, der Vater, der ihn drangsalierte. Sein Alkoholismus bereitet Roth Panikattacken. Roth wird gemobbt als Außenseiter und Sohn eines Alkoholikers. Hinzu kam die Angst vor der Enttarnung der eigenen Sexualität. Roth fühlt sich als „Underdog“. Die Oma warnt vor der Politik: „Junge, du bist dafür viel zu sensibel.“

Roth empfindet Politik zunehmend als „Kompromissschmiede“ als „Gratwanderung“ zwischen „Verhandlungsbereitschaft und Machtkalkül“. Netzwerken kann er nicht so gut, Distanz wird als Arroganz ausgelegt, als „Provinzler“ liegt ihm das glatte Berliner Pflaster mit dem Macho-Männergehabe nicht. In Hessen holt er aber das beste Erststimmenergebnis.

Und der Blick auf die Kollegen: Lafontaine ein “brillanter Demagoge“ ...“Sargnagel für Schröders Kanzlerschaft“, Schröder „erster richtiger ‚Medienkanzler‘ der bundesdeutschen Politikgeschichte“, modern, schnoddrig „Alphamann“. Steinmeiers Ostpolitik „naiv und fatal“. Scholz hatte eine „Elefantenhaut, die mir fehlt.“ „Sein Blick auf den Diktator im Kreml war nüchtern und kalt.“ Merkel: „Zähe Pfarrerstochter aus der Uckermark“.

Roth entdeckt die Ostpolitik und erkennt als einer der wenigen Putins Terrorpolitik im Tschetschenienkrieg, die Ausschaltung der Regimekritiker als Anzeichen für eine aufkommende Diktatur, während seine Partei „Appeasementpolitik“ betreibt. Den Einmarsch Russlands in Georgien empfindet Roth als „offene Kriegserklärung an die europäische Friedensordnung“. Keiner will es so wahrnehmen. Seine Partei reagiert so: „Strich drunter ziehen, geschäftsmäßig und kalt abhaken.“

Nach der Krim-Annexion ist der Bau von Nordstream 2 für ihn „Wahnsinn“. Stegner, Mützenich, Schwesig wollen ihn bremsen, wenn er einen realistischeren Blick auf die „verbrecherische russische Diktatur“ einfordert. Auch Laschet, Profalla, Söder, Seehofer und Kretschmer singen das Verharmlosungs-Lied mit.

Die seelische Last wird immer schwerer, seine tiefen Gefühle schwanken zwischen Panik und Ohnmacht, Auszeit, Urlaub, Politikenthaltsamkeit bringen keine Lösung. Er leidet unter dem Kühlschrank-Klima in der Fraktion. Ausgestoßen, isoliert, abgewertet! Zum Einzelgänger verdammt!

Der Ukrainekrieg und die Debatte um Waffenlieferungen und der Gaza-Krieg tuen ein Übriges für den gezogenen Schlussstrich. Diese Kapitel sind besonders eindrucksvoll und spannend.

Roth ist nun „Alleiner“ und zieht als solcher die Reißleine und sucht Hilfe bei Therapeuten: „Ich habe manchmal noch Angst. Aber ich bin auf einem guten Weg.“

Ein offenes Buch, Seite für Seite, eine Art Selbstreinigungsprozess, Katharsis, wahrhaft, ehrlich, die Politik entzaubernd, den Medienbetrieb kritisierend, eine persönliche Abrechnung mit dem Politikbetrieb und dem internen SPD-Parteiengezänk. Niemanden schonend, schon gar nicht sich selbst. Sehr überzeugend!

Fazit: „Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und in der Politik gilt genau wie in der Schule: Die Rechthaber sind am unbeliebtesten“. Und „Verantwortungsvolle Außenpolitik kann man eben nicht nur aus dem Home-Office betreiben.“ Ein Klartext-Buch flottflüssiggutlesbar geschrieben, ohne Politik Schwurbelei, ein Offenbarungsbuch mit Charakter, ein ehrliches, emotional aufgeladenes Buch, von einem, der als „Störenfried“ empfunden wird, der es aber nicht anders als nur ehrlich meinte. Ehrlichkeit und Politik, ein altes, uraltes, neues Buch-Thema!

Pressestimmen

„es geht um die Frage, ob es heute in der politischen Szene überhaupt tolerabel ist, nicht ganz funktionsfähig zu sein ... schreibt mit bemerkenswerter Offenheit“

ARD, ZDF, 3sat Buchmessen Bühne, Harald Welzer

„Erklärt wie er heute auf die Ukraine, seine eigene Partei und die Gefahr psychischer Erkrankungen in der Politik blickt.“ Watson, Dariusch Rimkus

„Für mich das politische Sachbuch des Jahres.“ Zeit Online, Peter Tauber

„Michael Roth attestiert der SPD ... einen katastrophalen Zustand ... gibt Einblick in Zumutungen des politischen Betriebs“ WELT, Hannah Bethke

„Ein schonungsloser Blick auf die Politik und sich selbst ... lehrreich, fesselnd und immer wieder erschütternd.“ Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm

„Ein bemerkenswert offenherziges Buch ... sehr offener, persönlicher Rückblick auf sein Leben als Berufspolitiker.“ Süddeutsche Zeitung, Georg Ismar

„Das beste Buch über die Gesetze des heutigen politischen Betriebs - wer Politik studiert, betreibt oder sich auch nur dafür interessiert, sollte dieses Buch lesen.“ NL Der Siebte Tag, Nils Minkmar

„Seltene, bemerkenswerte Einblicke in den politischen Betrieb in Berlin ... sehr lesenswert.“ Rheinische Post, Jan Drebes

„Ein sehr lesenswertes, wichtiges Buch.“ Anne Will

TIPP 10 Gegenthese: Die Diplomatie versagt

Marc Trachtenberg/Markus Klöckner Chronik eines angekündigten Krieges Die Ukraine und das Versagen der Diplomatie Westend