Biographien und Tagebücher

Hier finden Sie das Leben der Anderen in Biographien und Tagebüchern

Klaus Mann:Literatur-Drogen-Todessehnsucht

Mit 542 Seiten legt Thomas Medicus, der unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Frankfurter Rundschau gearbeitet hat, nun als freier Publizist in Berlin, eine opulente Biographie des Thomas-Mann-Sohns Klaus Mann vor.

Sein Buch-Gegenstand: Ein bewegtes, turbulent-trubeliges Leben eines schillernden Bohemians, der als Schriftsteller jedoch im Schatten seines Vaters, des Nobelpreisträgers Thomas Mann

steht.

Medicus schildert die Münchner Kindheit, die Karriere des Dandys in der Weimarer Republik, seine homosexuellen Eskapaden und Krisen, bis zur politischen Emigration als Hitlergegner, als die Nazis

sich zu Verfolgern der Juden entwickelt hatten. Dieses schillernde Leben, das mit einem Selbstmord endet, ist für Medicus die symbolhafte Verkörperung eines gesamten Zeitalters, in dessen Höhen und

Tiefen und vor allem ständigen Gefährdungen Klaus Mann seinen Mann stehen muss und doch scheitert.

Es ist ein Leben voll Unrast und nicht Ruhe, voll permanentem Unterwegs-Sein. Hemmungslosigkeit bestimmt den Charakter von Klaus Mann, dessen Schreib- und Lesezwang ein Leben lang anhält, und das

durch exzessiven Lebens-Ausdruck geprägt war. Schon in seinem Tagebuch hält Klaus Mann fest: "Ich möchte so gerne berühmt werden.“

Klaus Mann nennt sich selbst „ ein Mensch meiner Art“, und diese Definition ist eine Selbsteinschätzung seines Schwulseins.

Für ihn ist die Romantik der Unterwelt unwiderstehlich, das tobende Dasein der Weimarer Republik mit Drogen, Tanz und wechselten Liebschaften ist genau das Richtige für ihn, seine Lebensweise. Dazu

gehört der Schnaps, der Champagner, Männer und Frauen, der Aufenthalt in teuren Hotels, das Herumreisen in ganz Europa kostet im Zug und im Flugzeug eine Menge Geld, und das Kapital dafür muss erst

durchs Schreiben sicher nicht leicht erwirtschaftet werden.

Androgyne Gestalten werden von nun ab Dauergäste im literarischen Werk Klaus Manns, der stets das Weibliche am Mann und nicht dessen Männlichkeit betont. Die Erotik ist auch Dauer-Thema in der

gesamten Biografie Klaus Manns, vielleicht an einigen Stellen doch auch etwas überbetont.

Groß und mächtig fällt allerdings auch der Schatten des Vaters auf den Sohn, das ewig beschriebene Thema im Verhältnis der Familie Mann untereinander.

Homoerotisch verführbar blieb Thomas Mann sein Leben lang auch, homoerotisch, wohlgemerkt, nicht homosexuell, schreibt Medicus über den Vater Thomas Mann, dessen Sohn diese Differenzierung nicht

vornimmt.

Diese sehr detailreiche, faszinierende gründliche, ausgezeichnet geschriebene Biographie ist außerordentlich nah am Leben des Literaten orientiert, der sich gerne in Transvestiten-Lokalen

herumtreibt, als Dandy fieberhaft unterwegs ist, die Liebschaften wechselt, ein nervös irrationales Bedürfnis nach ständigem Wechsel und Bewegung in sich trägt, der nie so recht zur Ruhe kommen kann,

über dessen Leben Medicus aber schreibt: „Weder der junge noch der ältere Klaus Mann war ein originärer Denker von analytischer Schärfe. Er sammelte die Früchte seiner weitläufigen Lektüren und

versuchte sich an einer Synthese. Stets ging es dabei ums große Ganze, mehr intuitiv als diskursiv. Das seismografische Erfassen gewissenhafter Entwicklungen gehört dabei zu seinen Stärken. Seine

Feststellung, man habe das ständige Gefühl, zwischen zwei Katastrophen zu leben, sollte sich bald als richtig erweisen.“

Mit seinem Schönheitskult, seiner Exzentrik, seiner Blasiertheit und Eleganz protestiert Klaus Mann gegen die Vulgarität der Welt.

Ausführlich entwickelt Klaus Medicus seine Interpretation vom Leben Klaus Manns auch aus den Werken des Autors selbst heraus.

Immer wieder sind es jedoch die Drogen, Kokain, Morphium, später auch Heroin, die an der Schaffenskraft des Autors nagen. Zur Geistesgeschichte der Weimarer Republik gehört eben auch die Geschichte

des psychedelischen Rausches.

Immer wieder treiben Selbstmordgedanken den emigrierten Autor zu Todessehnsuchts-Gedanken, die sich häufiger einstellen, sowie Einsamkeitsgefühle überhaupt.

Es ist immer wieder der Kampf um Anerkennung, der Klaus Mann vorantreibt und über die permanente Müdigkeit hinweghilft.

Eine erschreckende Klarheit liegt in dem Satz: „War ein Liebesobjekt nicht mehr verfügbar, begehrte Klaus Mann den Tod.“

zugleich drängte ihn die zunehmende literarische Erfolgslosigkeit in die Ecke.

Nach der Niederlage des Nazi-Regimes kehrt Klaus Mann nach Deutschland zurück, kann jedoch nicht mehr recht Fuß fassen. Als er die US-Armee verlässt, schreibt er in sein Tagebuch „Entlassung,

Unsicherheit, Entwurzelt, Ekel.“

Klaus Mann wird zu einem Spielball seiner Emotionen und Launen, mit denen er nicht mehr zurechtkommt.

Es ist eine Art rasender Stillstand in, dem er sich befindet. Verdeutlicht man sich, dass er in zwei Jahren und knapp fünf Monaten 60mal den Ort in Europa wechselt, 1200 Hotelzimmer kennengelernt hat, kann man erkennen, welcher Art von getriebener Mensch Klaus Mann war, eine Art nomadische Unrast trieb ihn an.

Am Ende inhaliert Klaus Mann Gas und schneidet sich die Pulsadern auf.

Ein schwieriges Leben war an sein Ende gekommen, die Drogen nährten den Teufelskreis von Regression, Realitätsflucht und Todeswunsch.

Hinzu kam die Vermeidung von Entscheidungen, die notwendig gewesen wären, häufig aber entweder nicht getroffen oder widerrufen wurden, schreibt Medicus, umso trauriger sein Suizid in „wortloser Einsamkeit“, mit diesen Worten endet Medicus seine eindrucksvolle, faszinierende detailreiche, spannend zu lesende Biographie über Klaus Mann, eine Nahaufnahme auf ein tragisches Leben, auf einen Literaten, dessen wichtiges Werk „Mephisto“ mir immer noch auch heute in bleibender Erinnerung geblieben ist.

Thomas Medicus Klaus Mann Ein Leben Rowohlt

Thomas Medicus, geboren 1953, schrieb u.a. für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und war stellvertretender Feuilletonchef der «Frankfurter Rundschau», viele Jahre arbeitete er für das Hamburger Institut für Sozialforschung. Heute lebt Thomas Medicus als freier Publizist in Berlin. 2012 veröffentlichte er die Biographie «Melitta von Stauffenberg», die NZZ dazu: «Was Medicus ausgegraben und recherchiert hat, ist sowohl bemerkenswert als auch bisweilen unglaublich. Gut geschrieben ist es zudem.» 2020 folgte die Doppelbiographie «Heinrich und Götz George», über die der «Deutschlandfunk» meinte: «Aufsehenerregend … In der Lebensgeschichte bricht sich mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte.»

PRESSESTIMMEN

Süddeutsche Zeitung

Die opulente Klaus-Mann-Biografie ermöglicht eine Neubewertung des Lebens ... Medicus hält viele Fäden zur Lebensgeschichte eines Getriebenen in der Hand und macht deren oft fatales Zusammenwirken

deutlich.

Harry Nutt, Berliner Zeitung

Eine kluge Biografie, die mit Klischees aufräumt und Überraschendes offenbart ... so anschaulich und detailliert erzählt.

Berliner Morgenpost

Eine fulminante Biografie ... die erste, die dem schillernden Klaus Mann in jeder Beziehung gerecht wird.

Tilman Krause, Die Welt

Eine große Biographie.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein eindrucksvolles Porträt … Medicus beschreibt vor allem die zerrissene Persönlichkeit Klaus Manns, die zu Extremen neigte und einen scharfen Verstand mit tiefer Verzweiflung vereinen musste.

MDR Kultur

In Medicus' detailgesättigtem und exzellent geschriebenem Buch spiegelt sich mehr als ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte - und Familiengeschichte.

General-Anzeiger

Spielerisch wechselt Thomas Medicus zwischen dem Leben und Schreiben Klaus Manns, schafft eine profunde heutige Einschätzung.

ORF

Beeindruckend ... Ein absolut lesenswertes Buch. Diese Biografie ist ein Muss für Mann- und geschichtsinteressierte Leser.

MDR

Eine detailreiche und überaus angemessene Biografie ... Die überragende Qualität besteht darin, dass sie im Spiegel von Klaus Manns Lebens auch die ganze Epoche lebendig werden lässt.

Universell - wirksam - begabt: GOETHE

Wen würde Goethe am 1. September in Thüringen wählen? Müßige Frage! Das großartige „Porträt eines Lebens“ des 1954 geborenen Literaturwissenschaftlers Thomas Steinfeld schließt wenigstens jede nationalistische oder, wie man gegen Ende von Goethes Leben sagte, „vaterländische“ Partei auf seinem Wahlzettel aus. Das Lebensporträt des in aller Welt als größten deutschen Dichter gefeierten Goethe bildet nicht nur seine Literatur vom „Götz“ und Werther bis zu Faust I und II, Wilhelm Meister und den Wahlverwandtschaften und manchen nahezu unbekannten Werken mit knappen Zusammenfassungen, zuweilen vom Bekannten abweichenden kritischen Würdigungen und den Zusammenhängen ihrer Entstehung überzeugend ab.

Dieses Porträt zeigt den ganzen Menschen von seinen Anfängen in der Frankfurter Familie, seinen Jugendjahren dort und den Studienjahren in Leipzig und Straßburg bis zu seinem Lebens- und Wirkungsmittelpunkt in Weimar. Es berichtet von dem leitenden Verwaltungsmann und frühen Kulturmanager in dem gar nicht so unbedeutenden thüringischen Herzogtum, mit dessen Landesherrn er sich unkonventionell verstand und dem mit er sich später auseinanderlebte.

Das Lebensbild blickt dem Naturforscher nicht nur über die Schulter, sondern reflektiert auch seine Erfolge und Irrtümer auf diesem Gebiet. Goethe war keiner, den das weibliche Geschlecht kalt ließ. Steinfeld zählt sie alle auf, diskret, jede zu ihrer Zeit: Als Einundzwanzigjähriger verliebte er sich im elsässischen Sessenheim in Friederike Brion, ließ sie aber bald allein. Legendär war seine nicht nur auf den langjährigen Briefwechsel zu reduzierende Freundschaft zu Charlotte Freifrau von Stein. Mit Christiane Vulpius hatte Goethe vor ihrer Heirat jahrelang zusammengelebt und auch Kinder bekommen, die bis auf den Sohn August sämtlich früh verstarben. Nach dem Tod seiner Frau verliebte er sich in Marienbad als Übersiebzigjähriger in Ulrike von Levetzow, die damals siebzehn Jahre jung war.

Goethes Italienreise ist legendär und auch auf seine Reisen in die Schweiz oder auf den französischen Kriegsschauplatz bei Valmy nimmt der Biograf sein Publikum mit. Die Zeiten waren turbulent: Die Französische Revolution, Napoleons Siegeszug bis vor die Tore von Moskau und sein Rückzug, die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress, die rasante Entwicklung von Naturwissenschaften, Medizin und Technik – das alles ergeben die „Bilder der Zeit“, wie der zweite Teil des Buchtitels heißt.

Goethe war universell interessiert, begabt und wirksam, als Dichter genial, als Kern der Weimarer Klassik bis heute unübersehbar. Seine Freundschaft zu Schiller nimmt in Steinfelds Buch einen ebenso angemessenen Raum ein wie sein Einfluss auf die kurze Blüte der Universität Jena mit den Philosophie-Größen Fichte, Schelling und Hegel. Was er anfasste, gelang meistens mit einer gewissen Lässigkeit. Sein eigener Arbeitsbereich war glänzend strukturiert und Steinfeld zitiert Berichte über die konzentrierte und gedächtnisstarke Arbeitsweise des Mulitalents.

Alles das ist längst in der überbordenden Goethe-Literatur wohlbekannt, meistens bejubelt und gehört zum gefälligen Hintergrundrauschen des deutschen Bildungsbürgertums. Wer das wie Steinfeld alles überblickt, fesselnd erzählt und würdigt, muss selbst universell interessiert und gebildet sein. So liest sich dieses Porträt Goethes als eine kritische Literaturgeschichte der deutschen Klassik, als eine Gesellschaftsgeschichte eines thüringischen Kleinstaates und die vieles umwerfende Geschichte Europas während Goethes langer Lebenszeit, als ein Entwicklungsroman des großen Dichters und als Einladung, Goethe wieder zu lesen.

Das Buch zitiert mannigfach Gedichte, Briefe, Romane und Theaterstücke – sämtlich in überzeugender Textauswahl und glücklich eingepasst in die fortlaufende Erzählung über ein eindrucksvolles Leben. Gern legt man so ein gutes Buch nicht aus der Hand.

Harald Loch

Thomas Steinfeld, geboren 1954, war Literaturchef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», bevor er zur «Süddeutschen Zeitung» wechselte, dort lange Jahre das

Feuilleton leitete und zuletzt als Kulturkorrespondent in Italien arbeitete. Von 2006 bis 2018 lehrte er als Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Er ist Autor vielbeachteter

Bücher, darunter «Weimar» (1998), «Der Sprachverführer» (2010), «Herr der Gespenster. Die Gedanken des Karl Marx» (2017) und «Italien. Porträt eines fremden Landes» (2020). Für seine Übersetzung von

Selma Lagerlöfs Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden» war er 2015 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Thomas Steinfeld lebt in Südschweden.

Thomas Steinfeld: Goethe Porträt eines Lebens, Bilder einer Zeit

Rowohlt Berlin

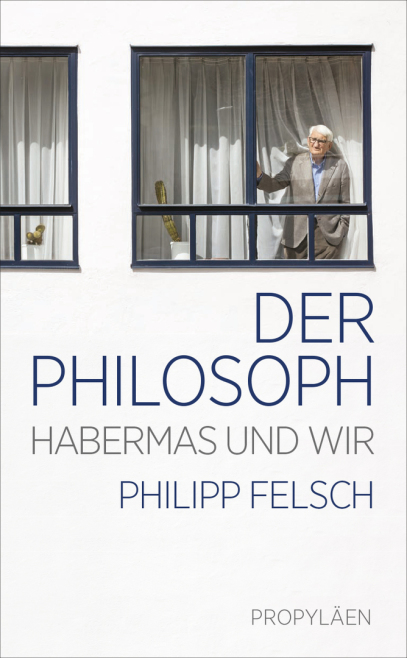

Habermas - ein deutscher Philosoph

Der Münchner Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer beklagte dereinst in seinem 1976 erschienenen Buch: „Das Elend der Intellektuellen“ die mangelnde Analysefähigkeit der Linken Theorie. Sontheimer hatte kurzerhand auch die Linke Theorie zur Keimzelle politischer Gewalt erklärt.

Hier wollen wir das Elend insofern weniger differenziert betrachten als eine intellektuelle Debatte in Deutschland angesichts von Instagram und Tiktok, heutzutage ist sie eher wieder in die universitären Kanäle des Elfenbeinturms zurückgedrängt worden, und wie im Fall von Habermas ein 90ter Geburtstag herhalten muss, dass wieder einmal über Erkenntnis und Philosophie debattiert wird.

Der Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin beschäftigt sich mit dem Philosophen Habermas zunächst einmal in Form von

persönlicher Erinnerungskultur, denn er wuchs schon bei seinen Großeltern in Gummersbach als Nachbar der Familie Habermas auf. Dieser persönliche Bezug motiviert ihn, sich mit dem Autor zu

beschäftigen, der manchen Kampf in der intellektuellen Kampfzone der Bundesrepublik theoretisch wie journalistisch praktisch geführt hat. Verstanden und Missverstanden!

Dennoch hat der widersprüchliche Denker einer ganzen Epoche sein Gesicht gegeben. Jeder Student der Politikwissenschaft oder Soziologie der 1970er Jahre hatte die Habermas- Werke aus dem Suhrkamp Verlag zu Hause zu stehen, zuweilen ungelesen, zuweilen zur Hälfte verstanden, zuweilen auch mehr durchdrungen, allerdings mit dem Restrisiko bis zu einem gewissen Grad an Unverständlichkeit als Leser übrig und alleine geblieben zu sein.

In einer persönlichen Rahmenhandlung beschreibt der Autor, wie er sich dem Denker in Starnberg In dessen Eigenheim nähert, durchaus mit einer gewissen Ehrfurcht verbunden. Dass der Philosoph ihm in fabrikneuen Reeboks entgegenkommt, fasziniert den Kulturwissenschaftler und beweist ihm die bürgerliche Moderne des 90-jährigen, der auch zu aktuellen Themen wie den digitalen Medien, dem Ukraine-Krieg oder der Krise im Nahen Osten durch publizistische Aktivitäten in Tages- und Wochenzeitungen Stellung nimmt.

Der Autor nähert sich bei Tee und Marmorkuchen dem großen Denker, und so beschäftigen sich die beiden relaxed mit Gesellschaftsanalyse: „Bei Habermas atmet jedenfalls alles gepflegte Normalität.“ Der Autor empfindet die Annäherung aber auch so: „Das Charisma, das er im Gespräch entfaltet, war mir weder aus seinen Büchern noch von seinen öffentlichen Auftritten bekannt.“

Der Verleger von Habermas, der renommierte Suhrkamp-Chef Siegfried Unseld, hielt Habermas für den „hellsten Intellekt der Generation“. Unseld verdiente einiges an den berühmten Titeln von Habermas

„Strukturwandel der Öffentlichkeit“, „Erkenntnis und Interesse“, „Theorie des kommunikativen Handelns“ und vielen anderen Werken. Allein die Literaturliste in diesem Denkerbuch ist ebenso lesenswert,

aber eher für den politikwissenschaftlich geschulten Studenten-Geist der 1970er Jahre. Habermas zu lesen ist in einer Gesellschaft, in der die philosophische Debatte an den Rand gedrängt ist und die

Tagespolitik die Schlagzeilen bestimmt, ein Minderheiten-Vergnügen, ein Trend, den man mit einer Überschrift aus dem Buch bezeichnen könnte: „Abschied vom

Tiefsinn“.

Habermas dagegen hat selbst bibliographischen Hunger. Das heißt, seine Quellen-Quellen sprudeln geradezu, doch Habermas bekennt, er sei kein „Weltanschauungsproduzent“.

Sein Philosophie-Konkurrent Peter Sloterdijk nennt ihn verächtlich „Genie der Paraphrase“, später kritisieren andere Autoren, Habermas habe einen Mangel an Originalität. Aber Zeitgenossen erinnern sich eben auch immer wieder an Vorlesungen des Gesellschaftsanalytikers, dessen Ausführungen „dunkel, fremd und hoch kompliziert“ wirkten, in einer „schwierigen Diktion“ formuliert, jedoch von einer unglaublichen Anziehungskraft.

Gerade die Rebellen der Alt-68er lasen ihn, empfanden jedoch zunehmende Entfremdung.

Wer mit Habermas diskutiert, muss ein ungeheuerliches Maß an „Begründungsanstrengung“ aufbringen, schrieb der Soziologe Oskar Negt.

Das begriffliche Instrumentarium von Habermas produziert Begriffe wie „Rationalisierung“,“ Lernprozesse“, „Öffentlichkeit“, „Erkenntnisinteresse“, „Diskurs“ „Kommunikation“, „Strukturwandel“,

„kommunikative Kompetenz“ „herrschaftsfreier Raum“ und viele andere mehr.

Habermas hat ein persönliches Handicap, eine Gaumenspalte, die ihm das Mündliche erschwert und das Schriftliche dafür ersatzweise befördert. Er meidet deshalb moderne Medien wie Radio und

Fernsehen, schrieb eher für die ZEIT oder SÜDDEUTSCHE als Medienintellektueller.

Habermas fürchtet in seinem Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, dass Mediennutzende, wie Kinogeher, Radiohörer und Fernsehzuschauer eine Gesellschaft entstehen lassen, die nicht mehr der Kraft

des Buchstabens vertraut, erklärt ein Kernsatz des Buches von Philipp Felsch.

Verzweifelten die einen an der Entrücktheit seiner Sprache, ging sie den anderen nicht weit genug, meint wohl auch, Habermas ließ das Radikale vermissen,

dennoch schreibt er an seinen Verleger Unseld: „Du bewegst dich in einer Welt von Rotariern, mit der mich nichts verbindet“.

Habermas hat die Lust am schwierigen Denken und Schreiben.

In der Debatte „Historikerstreit“ spielt Habermas eine große Rolle, indem er den Vergleich der ursächlichen Verkettung von Auschwitz und Gulag als eine verharmlosende Apologie zurückweist. Der Berliner Historiker Ernst Nolte hatte in einem FAZ Artikel geschrieben, die nationalsozialistische Judenvernichtung sei eine Reaktion auf die Massenmorde des Stalinismus.

Habermas versteht sich bis heute als linker Sozialdemokrat, der den Grünen gegenüber misstrauisch blieb.

Als Hildegard Hamm-Brücher ihm 1999 den Theodor-Heuss-Preis überreicht, sah Habermas ein, dass er in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen war. Zehn Jahre vorher galt er noch als Anarchist. Als

er den „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels“ erhält, sitzt das ganze Kabinett des Bundes in der Paulskirche.

Wenn es um Krieg geht und die Debatte darum erweist sich Habermas als wahrhaft staatstragender Denker, allerdings ist er auch der Überzeugung, dass man sich im Krieg gegen die Ukraine um einen Waffenstillstand bemühen müsse, und die Suche nach einer Verhandlungslösung im Konflikt mit Russland unumgänglich ist.

Er sieht auch durchaus den Abstieg des Westens, verbunden mit einem Niedergang der politischen Institutionen in den Vereinigten Staaten.

Der Kulturwissenschaftler Felsch ist bestürzt, dass er Habermas als den eigentlich letzten Idealisten nun endgültig fatalistisch erleben muss. Felsch kommt zu dem Fazit, dass die Widersprüche

zwischen Theorie und Praxis endgültig offenbar werden, Habermas in seinem Wirken in seiner Zeit, im Prinzip die bundesrepublikanische, am stärksten verhaftet war, und gerade dies ein zeitloses

Vermächtnis darstelle.

Ein schlaues Buch des Annäherns an einen großen Philosophen, der die wichtigen Debatten der Bundesrepublik initiiert und geprägt hat. Die wiederum hat ihn nicht immer verstanden oder auch gerne

missverstanden. Ein Buch für Erinnerungspolitiker, Geisteswissenschaftler, besonders Philosophen, Politologen und Soziologen und Kulturwissenschaftler, die das Debattenklima der alten Bundesrepublik

verstehen wollen, ein anspruchsvolles Buch. Und eine Lektüre für Richard David Precht.

Philipp Felsch Der Philosoph Habermas und wir Propyläen

Videos

Jürgen Habermas - und das Begreifen der Gegenwart (youtube.com)

https://www.youtube.com/watch?v=wqLFMevtutk

Philipp Felsch, geboren 1972, ist Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Studium las er lieber die Bücher von Michel Foucault und Niklas Luhmann als den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. Sein Buch „Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte, 1960–1990“ (2015) wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, zuletzt erschien „Wie Nietzsche aus der Kälte kam“ (2022).

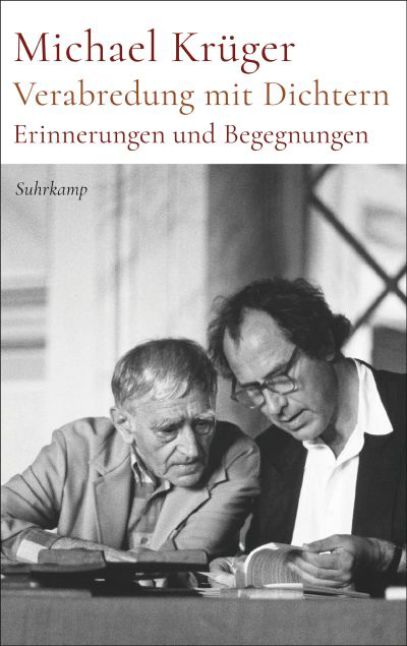

Lebenserinnerungen eines Verlegers

Das Buch ist eine Reise ins Äußere und ins Innere. Wir folgen Michael Krüger in die Länder, die er besucht hat und mit ihm in das Innere der Menschen, denen er begegnet ist im Laufe seine Verleger-Lebens. Und zugleich verrät er auf dieser Lebensreise durch die Zeiten etwas über sein eigenes Inneres.

Seine Aufzeichnungen, Biographie würde er es sicher nicht nennen, beginnen mit einigen Stoßseufzern über „Summen für drittklassige Romane und halbseidene Sachbücher“ des Buchmarktes, „denen man schon

von weitem ansieht, dass sie nach drei Monaten wieder vergessen sind.“ Krüger beklagt mangelndes Kulturverständnis in Bayern, am Beispiel der Bayerischen Akademie der schönen Künste, der er einmal

vorstand, „vom Staat so wenig geliebt“, es bleibt ihm ein Rätsel: „Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in Bayern Intellektualität traditionellerweise nicht besonders hoch im Kurs

steht“

Krüger vermeidet Branchengetratsche und Skandalgeplauder: „… dazu habe ich nicht die geringste Lust. Man vergiftet sich nur selber, wenn man sich auf das Niveau dieser neuen Blog-Warte begibt.“

Dennoch erfahren wir in dem Buch interessante Interna, zum Beispiel, dass Fassbinder einen autobiografischen Roman, schreiben wollte, es einen Vertrag gab, aber er diesen nicht mehr hat schreiben

können.

In einer Aufzählung von KÖNNTE, HÄTTE, MÜSSTE erzählt Krüger, was dieses Buch alles nicht ist. So lesen wir über Menschenbegegnungen, Szenen, Länder, eine Nachkriegskindheit zwischen Nikolassee,

Schlachtensee und Wanze, die ersten Romanerfahrungen mit Faulkner, die Gedichte und Hörspiele von Günter Eich, Knut Hamsun, Hermann Hesse, die Stücke von Tennessee Williams. Krüger gibt zu, sich mit

seinem etwas angeberischen Eifer als Vielleser in nicht-literarischen Kreisen nicht nur Freunde gemacht hat.

Geradezu mit hinterlistigem Humor beschreibt er die linken Irrwege seiner Zeitgenossen, die mit revolutionärem Geschrei die Verlage als neue Chefs kapern wollten. Krüger trifft Linke wie Wagenbach

und Feltrinelli, beschreibt die diskussionseifrigen Hinterstübchen- Treffen, während sich in der wirklichen Wirklichkeit die international operierenden Konglomeraten von Verlagen zu

Riesen-Unternehmungen zusammengeschmolzen wurden: „Man schlief als Autor des Limes Verlages ein und erwachte bei Bertelsmann, der dann wenig später Random House und schließlich sogar Penguin hieß

oder umgekehrt.“

Da ging sie dahin die so genannte Avantgarde.

Wir lernen seinen Verlagsgründer Dr. Carl Hanser kennen, der schon vor Urzeiten die Frage stellte: „Was verliert Europa, wenn es Russland verliert.“

Ein reines Lesegnügen für Buchinteressierte, wir verschlingen Anekdoten und Anekdötchen, erfahren über die Lust vom Büchermachen und den Frust, Lästereien am Rande, Vorder- und Hintergründiges, das

Buch ist eine Personen-Fundgrube und ein Bestiarium der Büchermacher.

Krüger klaubt seine Geburtstagessays und Todesreden über verstorbene Zeitgefährten auf, wir lesen seine Gedichte, seine eindrucksvollen Impressionen über den römischen Winter während seiner

Aufenthalte in der Villa Massimo. Natürlich trifft er Alberto Moravia, Natalia Ginzburg, Umberto Eco, die Verlegerin Inge Feltrinelli, „die schrillste und schönste Frau der Buchmesse“.

Heute macht Krüger seine Reisen nur noch in seinem Kopf, in seiner Phantasie, hört dazu Gilmour von Pink Floyd zu, in seiner blühenden Phantasie sitzt er in der Küche von Gregor (und Beatrice) von

Rezzori, der einen Risotto zubereitet, und alle hören Bruce Chatwin zu, der seine Abenteuer in Patagonien erzählt. „Und alles ist gut.“

Köstlich, wenn Krüger beschreibt, wie auffällig simpel seine Klamotten bei Preisverleihungen sind, diese ihm auch irgendwie zuwider. Oder solche Bekenntnisse über Marcel Reich-Ranicki: „Offen gesagt, war mir R-R als Unterhalter lieber denn als Kritiker“ oder Sätze wie „Wenn der Botschafter zu einem Streichquartettabend lädt, weiß man, was einen erwartet. Man sitzt da und muss ein vergeistigtes Gesicht machen.“ Das macht eben Lust und Laune, das Buch zu verschlingen. Wir erfahren so nebenbei, dass der Titel „Tadellöser & Wolff“ von Krüger stammt, der Autor Kempowski ihn ganz und gar nicht wollte.

Krüger bringt den Filmemacher Werner Herzog mit Mühen zur Schriftstellerei: „… man muss als Verleger Geduld haben! Zu Herzog habe ich immer gesagt: Du bist eigentlich ein Dichter. Aber weil dir das

zu langweilig ist, zu Hause zu sitzen und Gedichte zu schreiben, musst du wie ein Berserker Filme drehen“.

Michael Krüger hat beschlossen, mindestens hundert Jahre alt zu werden, denn es gibt noch so viel zu entdecken Krüger benennt am Ende des seine „Leerstellen“. „Natürlich geht die Welt demnächst

unter. Aber nicht vor der nächsten Buchmesse“.

Dies ist ein Buch von einem Büchernarren über Büchernarren, im Suhrkamp-Verlag publiziert, einem „Käfig voller Buchnarren“.

Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren. Nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium absolvierte er eine Verlagsbuchhändler-

und Buchdruckerlehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. In den Jahren von 1962-1965 lebte Michael Krüger als Buchhändler

in London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung er im Jahre 1986 übernommen

hat. Seit 1981 war er Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente.

Im Jahr 1972 veröffentlichte Michael Krüger erstmals seine Gedichte, und 1984 debütierte er als Erzähler mit dem Band Was tun? Eine altmodische Geschichte. Es folgten weitere zahlreiche Erzählbände,

Romane, Editionen und Übersetzungen. Die Cellospielerin ist sein erster Roman im Suhrkamp Verlag. Michael Krüger lebt in München.

Veranstaltungen mit Michael Krüger im Februar finden Sie unter diesem Link

https://www.suhrkamp.de/person/michael-krueger-p-2687

Presse

Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste (WELT/NZZ/rbb Kultur/Ö1)

Sachbuch-Bestenliste (DLF Kultur/ZDF/DIE ZEIT)

SPIEGEL-Bestseller

»Es wirkt fast, als wollte Krüger sich dafür rechtfertigen, dass er eben keine klassische Autobiografie geschrieben hat ... Das wäre nicht nötig gewesen. ... [Er hat] eine mitreißende Geschichte

seines Lebens verfasst. ... Man [möchte] ihm ... eine Bitte äußern: Schreiben Sie bitte auch in Zukunft keine schnöde Autobiografie. Schreiben Sie lieber noch mal ein derart herrliches,

überraschendes Buch!«

Sebastian Hammelehle, DER SPIEGEL

»Eine Reise in das Herz der europäischen Literatur.«

DIE ZEIT

»... ein vergnügliches Buch, in dem nahezu jede Autorin, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts schrieb, einen Auftritt hat.«

Arno Widmann, Frankfurter Rundschau

Naoíse Mac Sweeney: Der Westen Die neue Geschichte einer alten Idee

Ist die Erzählung von der griechisch-römischen Herkunft der Westlichen Zivilisation nicht längst widerlegt? Naoíse Mac Sweeney stellt dazu verstörende Fragen, überraschende Antworten und bedenkenswerte Ausblicke. Vielleicht ist die 1982 in London geborene klassische Archäologin und Professorin an der Universität Wien auch besonders prädestiniert für eine „neue Geschichte“ der alten Idee vom Westen. Sie ist als Tochter chinesischer und irischer Eltern geboren. Ausgangspunkt ist ihr Blick nach oben in der Library of Congress in Washington, wo 16 Bronzefiguren die Entstehung der westlichen Zivilisation repräsentieren sollen: Homer, Herodot, Michelangelo, Beethoven usw. Sie sucht als Frau mit Einwanderungsgeschichte ihren Platz in dieser Geschichte. Stimmt der „Stammbaum“ dessen, was man unter dem Westen oder der westlichen Zivilisation versteht noch, hat er je gestimmt?

Die Autorin wählt einen klugen, eigenwilligen Ansatz: Sie schreibt kurze biografische Essais über 14 Persönlichkeiten aus mehr als zwei Jahrausenden und beginnt mit Herodot, dem „Vater der Geschichtsschreibung“. Er ist in der Nähe vom klassischen Troja, also in Asien geboren und hatte anatolische und griechische Eltern. In Athen gelangte er zu frühem Ruhm, war aber von der nach Perikles beginnenden Ausgrenzung als „Fremder“ so betroffen, dass er nach Italien auswanderte und dort sein Hauptwerk schrieb. Er gehörte zwei Kulturkreisen an und in seinem Werk finden sich keine Stellen, die etwa die anatolisch-asiatische Welt niedriger als die griechisch-europäische darstellen. In dieser Eingangsbiografie macht Mac Sweeney schon deutlich, worauf es ihr ankommt: Die antiken Zivilisationen waren weder „westlich“ noch „orientalisch“. Sie bestanden gleichzeitig, mit- und auch nebeneinander, befruchteten sich gegenseitig. Sie setzt das in ihren nächsten Skizzen fort. Wenn sie über Livilla, die Lieblingsenkelin des ersten römischen Kaisers Augustus schreibt: „Es gab nur wenige Reiche, die auf kulturelle und rassische Reinheit weniger bedacht waren als die Römer. Der Geschichtsschreiber Livius behauptete, die ursprüngliche Bevölkerung der Stadt habe aus Einwanderern bestanden, die aus allen Himmelsrichtungen gekommen seien – angezogen von Romulus‘ Politik der Nichtdiskriminierung.“ Und so geht es weiter in der Demontage der Erzählung von den „klassischen“ Ursprüngen der westlichen Zivilisation.

Hellas und das römische Imperium waren Sklavenhaltergesellschaften. Gesammelt und überliefert wurde die griechische Antike von arabisch-muslimischen Gelehrten in Bagdad. Byzanz setzte die römische Tradition fort, wurde aber im 4. Kreuzzug von weströmischen Kreuzrittern wie ein Feind überfallen und geplündert. Katholische und orthodoxe Konfessionen kämpften gegeneinander bis die Türken Konstantinopel/Byzanz eroberten. Das brachte Russland ins Spiel und machte Moskau zum „dritten Rom“, das noch heute in der Propaganda unter Putin eine Rolle spielt. Keine Kontinuität nach Westen bis zur Renaissance, als man sich in Italien und im westlichen Europa der griechischen Gedankenwelt annahm, ohne sie zu kopieren.

Nach Sweeney ist die Erzählung von der westlichen Zivilisation und ihrer Überlegenheit eng mit dem europäischen Imperialismus, mit der Versklavung von Millionen Menschen aus Afrika und einem unhistorischen Rassismus verbunden.

Der Widerspruch zwischen der in den jungen Vereinigten Staaten proklamierten Gleichheit aller Menschen und den ihnen zustehenden Menschenrechten einerseits und der weiter praktizierten Sklaverei selbst bei den prominentesten Politikern der jungen USA wurde durch die Erzählung von der westlichen Zivilisation der Weißen übertüncht, die Diskriminierung unter Berufung auf die griechisch-römische Antike, angereichert durch das Christentum, gerechtfertigt. Ein krasses Beispiel ist die Geschichte der Phillis Wheatley, die 1761 in Boston als siebenjährige Sklavin verkauft wurde. Ihre Besitzer ließen ihr eine breite Bildung zuteilwerden, so dass sie als Jugendliche nicht nur Englisch, sondern auch Latein und Griechisch beherrschte, Sie schrieb Gedichte, die ihr keiner abnahm. Schließlich wurde ein Tribunal von 18 weißen Männern einberufen, die Phillis prüfen sollten. Sie bestand diese Prüfung vor dem Gouverneur der damals noch britischen Kolonie glänzend und ihre Gedichte wurden veröffentlicht und ein großer Erfolg.

Die dreifache Diskriminierung – schwarze Sklavin, Jugendliche, weiblich – war geplatzt. Das britische Empire wird durch den mehrmaligen Premierminister Gladstone als Rechtfertigungsregime für Weltherrschaft repräsentiert. Gegen Ende ihres spannenden Buches kommt Mac Sweeney auf Hongkong zu sprechen. Hundert Jahre war das Gebiet an der chinesischen Südküste britische Kronkolonie. Ihre Gesellschaft war westlichen und chinesischen Zivilisationen und Traditionen verpflichtet. De Autorin bedauert das von China betriebene Scheitern der Gleichzeitigkeit und sich ergänzen Gemeinsamkeit von westlichen und fernöstlichen Elementen.

Mac Sweeney schreibt, dass der Westen aufhören müsse, sich die griechisch-römische Antike als einzigartigen und reinen Ursprung vorzustellen: „die historischen Fakten lassen auf eine Große Erzählung von der Geschichte des Westens schließen, die weit komplexer, reicher und divers ist. Sie ist ganz entscheidend von einer Dynamik geprägt und damit Imstande, Veränderungen zu begrüßen.“

Harald Loch

Naoíse Mac Sweeney: Der Westen Die neue Geschichte einer alten Idee

Aus dem Englischen von Jens Hagestedt und Norbert Juraschitz

Propyläen, Berlin 2023 526 Seiten 34 Euro

Willy Brandt - der Mensch und Kanzler

Die inzwischen vielzitierte BRANDT-Biographie von Peter Merseburger, viel gelobt und von Gunter Hofmann auch mehrfach zitiert, hat noch sechs weitere Biografien als Nachfolger. Brandt - die

attraktive Biographien - Natur, rätselhaft, mysteriös, unentzifferbar, noch heute.

Hofmann sucht einen eigenen MEIN-BRANDT-Ansatz, denn er war dabei, oder daneben oder als ZEIT-Parlamentskorrespondent mittendrin im Politszenario in Bonn und Berlin.

Seine Biographie folgt keiner strengen Chronologie, das macht das Lesen für den Normalleser etwas schwierig. Sie lebt auch vom Zitatenschatz früherer Veröffentlichungen, von Einschätzungen anderer

Personen, von autobiografischen Schriften, aus denen Hofmann sehr, sehr ausführlich zitiert. Kritiker monieren dennoch sachliche Fehler. Für einen der Geschichte verpflichteten Verlag wie CHBeck

überraschenderweise fehlt die Bibliographie völlig!!!

Es geht Hofmann darum, das Rätsel, das Mysterium Brandt auflösen, den Menschen zu interpretieren.

Ausgangspunkt seiner Betrachtungen sind in vielen Fällen autobiografische Schriften und zeitgenössische Reden von Brandt, den er in langen Zitaten immer wieder ausführlich zu Wort kommen lässt. Die

auch von anderen Autoren genannten Leitfiguren spielen in Zitaten mit.

Die zentralen Fragen in Hofmanns Buch: Was für ein Mensch war Willy Brandt, wieso trat er für die Moderne ein, wie waren die Beziehungen zwischen Brandt-Wehner-Schmidt und Grass als Sonderbeispiel,

wo lagen die Motive für die Ostpolitik? Thema auch: Brandt und die Wiedervereinigung und Brandt in seinem Verhältnis zu Kohl. Seltsam, die SPD steht nicht an prominenter Stelle.

Kommen wir also zur Ostpolitik, jenes heftig umstrittene Kapitel deutscher Politik damals - und heute wieder, als wäre die Ostpolitik der SPD am Ukraineüberfall und am Gasdebakel schuld.

Ja, Brandt misstraute Egon Bahrs These „Wandel durch Annäherung“. Brandt fürchtete, es müsse sich auch der Westen wandeln und dem Osten annähern. Übrigens stammt die Annäherungs-Formulierung von

einem Beamten im Außenministerium, nicht von Egon Bahr, er sagt selbst „Ostpolitik ein Marathonlauf von tausend Tagen“. Er nutze die verdeckte, schweigende Diplomatie im Hintergrund, mit „back

channels“ aus dem Geheimdienstmilieu.

Hofmann reklamiert, die Ostpolitik würde "aus ihrem historischen Kontext" gerissen, und was den Ukrainekrieg angeht, formuliert Hofmann „'Mein Brandt“ hätte sich wohl den Einwand zu Herzen genommen,

die Ukraine sei im Schatten der deutschen Russlandpolitik gestanden".

So ist die deutsche Debatte um Appeasement-Politik leider etwas schwarz-weiß-undifferenziert gefärbt.

Auf der Krim verhandelte Willy Brandt mit Breschnew bei einer Bootsfahrt auf dem Schwarzen Meer, er machte aber auch klar: „Dieser Vertrag bedeutet nicht, dass wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten

rechtfertigen.“ „Ich wollte, wir wollten, dass ungelöste Fragen der Vergangenheit uns nicht daran hinderten die Zukunft zu gestalten.“

Hoffmann interessiert vor allem die innere Entwicklung Brandts, er versucht dem Menschen nahezukommen. Betrachtet Hofmann Willy in einer psychologischen Dimension lässt er Brandt sagen „…war ich

(Brandt) vielleicht ein bisschen zu eigen“. „Wer ihm zu nahekam, engte ihn zu sehr ein. Wenn ihm jemand nahe kam, vermisste er es.“

Auf die SPIEGEL-Frage, ob Kandidat Brandt empfindlich sei, antwortet Willy „Sicher, manchmal ja. Es wechselt sehr.“ Brandt hatte depressive Phasen.

Gunter Hofmann schreibt, er wolle nicht ins Psychologisieren geraten, wenn er etwa die Rolle des Vaters des unehelichen Willy Brandt beleuchtet, den Brandt aus dem Kopf und aus dem Lebenslauf

streichen will. Aber die Psychoebene kommt an vielen Stellen des Buches doch zum Vorschein, und es ist eben die Stärke des biographischen Ansatzes von Hofmann diese zu interpretieren.

Brandts Leben ist ein Leben ohne Vater, fast ohne Mutter, kein Chefredakteur herrscht über ihm, frei wollte er sein, sich nicht unterordnen müssen, Emanzipation als Selbstbehauptung: „Freiheit

schreibt er sehr früh sehr groß.“

Wenn es ums Persönliche geht, zeigt Brandt sich gegenüber Journalisten zum Beispiel spröde.

Es sind die kleinen Beobachtungen und Bemerkungen am Rande, die diese Biographie so farbig machen. Etwa: „Brandt war ein Pfennigfuchser“. Oder, dass Brandt in Berlin durch Wilhelm Furtwängler die

klassische Musik lieben lernt. Sprachen lernen fällt ihm leicht, sich ins Fremde einzufühlen und darauf einzulassen ebenso. Brandt schwärmte auch für sein kleines Landhaus in Südfrankreich, nicht nur

von Skandinavien.

Das Angebot, Chefredakteur von dpa zu werden, kommt für Brandt zu spät, es liegt schon ein Angebot vor, Attaché der norwegischen Militärmission in Berlin zu werden. Brandt sagt zu.

Verfolgung befürchtend, nutzt Brandt diverse Namen: Willy Brandt, Herbert Frahm, Felix Frank, Martin und andere Pseudonyme.

Brandt mochte krumme Lebensläufe, er hatte ja selbst auch einen.

Brandts Verhältnis zu Günter Grass nannte Merseburger eine „scheue Freundschaft“. Die Kapitel über Grass, Wehner und an einigen Textstellen über Helmut Schmidt sind sehr ausführlich, einfühlsam und

erhellend. Lars Brandt über Wehner, wenn die Familie Wehner auf Ödland zu Besuch kam: „Es lag in seiner geheuchelt freundschaftlichen Privatheit allseitige Verlogenheit.“

Bandt schafft es nicht zur Beerdigung Wehners zu gehen. Zu tief waren die Verletzungen. Warum? Nach dem Moskauer Eklat fühlte sich Brandt von Wehner verraten, spätestens nach dem Zuruf aus Moskau,

„Der Herr badet gern lau“. Die Entschlusskraft des Kanzlers wurde damals heftig angezweifelt. Brandt sagt selbst zur BASTA-Politik: „Den Tisch beeindruckt der Faustschlag wenig. Wen sonst?“

Erschreckend, was die Journalistin und nahe Freundin Wibke Bruhns sagt: Brandt war am Ende, wusste nicht weiter, trug sich mit Selbstmordgedanken und bedauerte, keine Pistole zur Hand gehabt zu

haben.

Was bleibt ist sicher der Satz: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Das war Brandts Überzeugung: „Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte.“

Ein farbiges Porträt des SPD-Kanzlers, mit eigenem Ansatz, etwas üppig zitatfreundlich und genau deshalb verwundert es, dass ein Literaturverzeichnis fehlt!

Gunter Hofmann: Willy Brandt. Sozialist, Kanzler, Patriot. C.H. Beck, München 2023.

Gunter Hofmann war bis 2008 Chefkorrespondent der ZEIT.

Rezensionen

„Gunter Hofmanns fesselnde Biografie über Willy Brandt zeigt einen Politiker auf der Suche nach einem besseren Deutschland und liefert eine überzeugende Verteidigung von dessen Ostpolitik.“

Süddeutsche Zeitung, Joachim Käppner

„Eine glänzende Biografie … Für Hofmann war Brandt ein Mann mit Charakter. Ein Patriot. Und ein Politiker mit Klasse.“

Frankfurter Rundschau, Michael Hesse

„Eine von Sympathie getragene sehr persönliche Annäherung an Willy Brandt“

Der Tagesspiegel, Ernst Piper

„Gunther Hofmann lässt Atmosphärisches lebendig werden … Man stößt immer wieder auf erhellende Anmerkungen des Bonner Korrespondenten.“

Deutschlandfunk Andruck, Michael Kuhlmann

„Näher als diese (Biographie) ist noch keine Darstellung dem Menschen Brandt hinter dem Mythos Brandt gekommen.“

Dresdner Morgenpost

„In seiner Biografie geht Gunter Hofmann auch auf aktuelle Streitfragen ein.“

Das Parlament, Joachim Rieker

„Eine überzeugende Interpretation von Brandts Politik aus dem Blickwinkel heutiger Problemstellungen. Wer der politischen Persönlichkeit Brandts näherkommen möchte, dem sei die Lektüre des Buches

sehr angeraten.“

sehepunkte, Bernd Rother

„Eine spannende Lektüre“

Chrismon

VIDEO

Links Vorwärts Gespräch mit dem Autor https://www.youtube.com/watch?v=mAxqQe_eMtI

Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung

https://willy-brandt.de/aktuelles/audio-video/willy-brandt-sozialist-kanzler-patriot/

Audio

Das Tragische war ihr Talent: Die CALLAS

Maria Callas hatte den tiefen menschlichen Instinkt für das Tragische. Das waren ihre Lieblingsrollen auf der Bühne und im richtigen Leben, vor allem auch, was ihre Beziehung zu Männern angeht. Die

Callas war eine Diva, geplagt von Selbstzweifeln und der Angst, von den Männern, aber auch von ihrem Publikum nicht geliebt zu werden. Zugleich war sie in der Welt der Primadonnen eine Kämpferin,

durchaus konkurrenzbewusst. Sie lebte nach dem Motto: Bitte nie jemanden um einen Gefallen, du kriegst sowieso nichts geschenkt im Leben. Mit 17 Jahren schon singt sie in Puccinis Oper "Tosca". Ihre

Stimm-Technik von hundertprozentiger Perfektion zu Glanzzeiten, ihre Darstellung intensiv und voller Dramatik, ihre Gestik überzeugend, ihr schauspielerisches Talent faszinierend.

Ihr Leben war der pure Luxus, Champagner im Maxim in Paris, Jetset-Treffen in Moritz mit Karajan, Benefiz-Bälle in New York, sich unter die juwelenbestückten Promi-Gäste mischen, mit Filmstars am

Strand im Sand spazieren, Glamour, Glamour, Celebrities.

Die Behauptung hielt sich aber hartnäckig: Die Callas hat kein Herz.

Die Autorin schildert in 30 Kapiteln und auf mehr als 500 Seiten die Callas als „schizophrene Person“, auf der einen Seite erfolgreiche Sängerin und Diva, auf der anderen Seite Frau und Liebende,

zwei Personen im Widerstreit, im Berufsleben ein außerordentliches Stimmphänomen der Gegenwart, privat mehr unglücklich als glücklich. Begeistert, aber auch kritisch aufgenommen vom

Publikum.

Kollegen im Umfeld nennen sie launisch, herrisch, eine Frau mit versengendem Ehrgeiz, unbeliebt, nimmersatt auf Erfolg und Geld ausgerichtet.

Zum Beispiel wird die Rivalität zwischen der Konkurrentin Tebaldi und der Callas als ein Duell Taube gegen Adler etikettiert, Friedensvogel gegen Raubvogel.

Die Callas war eine Primadonna mit hitzigem Temperament im Herzen, sie war die Königin der Scala in Mailand und zugleich der Star der Boulevardpresse, weil sie unendlich lange mit dem griechischen

Reeder und Tankerkönig Onassis zusammen und auch auseinander war.

Ihr Lebensmotto war: „Was ich zu sagen habe, singe ich.“

Die Callas, eine streitsüchtige Diva, am Opern-Set ein Stimmwunder, das auf der Bühne auch die Faust ballen konnte und zugleich die Menschen vor Rührung zum Weinen brachte.

Während in Europa der Erfolgsschlager „Weiße Rosen aus Athen“ die Hitlisten eroberte, sang die Callas Hauptrollen auf den Opernbühnen dieser Welt und produzierte eine Schallplatte nach der

anderen.

Sie unternahm nicht lebensgefährdende Suizidversuche, vergaß, ihre chronische Sinusitis konsequent zu behandeln, die ihrer Stimme schadete, sang erkrankt dennoch auf den internationalen Bühnen die

größten Opernrollen.

Von den Männern wurde sie immer wieder enttäuscht. Aber sie gab sich nie auf, wenn sie abgewiesen wurde, rappelte sie sich wieder auf, kämpfte gegen probenschlappe Regisseure, feindliche Opernintendanten bis an die Grenzen der physischen und psychischen Belastbarkeit, nein besser gesagt, sie kannte gar keine Grenzen.

Zuweilen blieb das Publikum im Zuschauerraum kühl, wenn sie sich wieder einmal überfordert hatte. Kollegen meinten, sie ist zu den Gestalten geworden, die sie auf die Bühne gebracht hatte, Opfer der

angeblich sadistischen Neigungen von Onassis, die sie zur Selbstverleugnung veranlassten.

Im richtigen alltäglichen Leben las sie „Readers Digest“ und wollte von den Verbrechen der Obristen in Griechenland oder den revolutionären Geschehnissen der 68er in Paris so gut wie gar nichts

wissen. Dennoch sang sie lebensnah wie viele damals zu den Songs der Beatles oder zu den Lyrics von Frank Sinatra, wenn sie sich deren Stimmen von einem Kassettenrecorder ins Haus holte.

Die Callas brauchte die Resonanz des Publikums wie das tägliche Brot.

Am Ende ihrer Karriere von nervöser Erschöpfung geplagt, durch Überarbeitung und Überanstrengung ausgelaugt musste die Lebensbilanz-Rechnung für Maria, der Frau, von der Callas, dem Star, bezahlt

werden. Jetzt sagt sie oft, ich bin es müde, benutzt zu werden, den Klatsch, die Rache und die Intrigen auf und hinter den Bühnen zu ertragen.

Eva Gesine Baur hat nicht nur Literatur- und Musikwissenschaft und Gesang studiert, sondern auch Psychologie. Das alles kommt ihr in diesem umfangreichen biografischen Sittengemälde über die Diva

Callas zugute, weil sie die menschlichen Gründe und Abgründe genau darzustellen weiß. Diese Biografie ist ein detailliertes Personen-Panoptikum jener Zeit, eine Schilderung des Operngeschäfts und der

Klassikszene, eine Diva-Studie, die den Opernbegeisterten fasziniert. Zugleich werden wir in eine Zeit zurückbeordert, als das Starsein, prominent in Film, Fernsehen, Presse und Illustrierten, mehr

noch fasziniert hat als heutzutage im digitalen oberflächlichen Leben zwischen Internet, Facebook, Tiktok und Instagram, wo sich das Prominentsein abnutzt und sehr stark relativiert. Außerdem sind

die Klassikstars im Dschungelcamp noch nicht angekommen.

Eva Gesine Baur ist promovierte Kunsthistorikerin und hat zudem Literatur- und Musikwissenschaft, Psychologie und Gesang studiert. Sie hat Bücher über

kulturgeschichtliche Themen und unter dem Namen Lea Singer mehrere Romane veröffentlicht. 2010 wurde ihr der Hannelore-Greve-Literaturpreis verliehen, 2016 der Schwabinger Kunstpreis.

Maria Callas Die Stimme der Leidenschaft Eine Biograpie C. H. Beck

Friedrich Christian Delius - Biographie in Alphabetform

Also fast am Ende des Lebens sagt sich der Schriftsteller, jetzt könnte man doch noch eine Biographie schreiben, aber es ist etwas die Scheu da, es denn dann auch wirklich zu tun. Erst recht bei dem Selbst-Skeptiker Friedrich Christian Delius, denn wie heißt das Eigen-Zitat unter dem Buchstaben A am Anfang seiner Lebensbeschreibung in Alphabetform: “Achtzig Jahre, dazu sollen andere was sagen.“ Und doch tut er es dann selbst.

Delius findet eine eigene ABC-Form, alphabetisiert alle kürzeren und längeren Kapitel unter dem Anfangsbuchstaben A, und erst im zweiten Buchstaben dekliniert er die einzelnen Themen von A bis Z

durch. Getreu dem Motto Fontanes, das unter dem Stichwort Anfang gelistet wird: „Der Anfang ist immer das Entscheidende“, sagt unser aller Fontane, „hat man’s darin gut getroffen, so muss der Rest

mit einer Art von innerer Notwendigkeit gelingen, wie ein richtig behandeltes Tannenreis von selbst zu einer graden und untadeligen Tanne aufwächst.“

Beim Schreiben der ABC-Biographie fürchtet Delius schon im Vorwort Begradigungen, Vereinfachungen, Beschönigungen, Selbstüberschätzungen - genau das Gegenteil dessen, was Aufgabe von

Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist.

Da ist sie also, seine Skepsis, die ihn nicht davon abhält, einen normalen, spielerischen Ansatz, ein Selbstporträt in Collagen zu wählen, und er gesteht gleich zu Beginn: „Dies Buch hat also viel

mehr Lücken als Seiten.“

Wir erfahren in Folge seine Blutgruppe A, Rhesus-positiv, dass er dereinst als Honorar für einen Kalendertext hunderttausend Blatt bestes DIN-A4-Papier erhält, dass Günter Kunert Abendrotpostkarten

aus aller Welt sammelt, wir finden Delius‘ Absage, in Klagenfurt beim Bachmann-Preis zu lesen, und Absagen, wenn schlechte Manuskripte bei ihm als Lektor im Wagenbach-Verlag ankommen.

Zur politischen Bewegung Achtundsechziger wird Delius grimmig, sie sei so auf ihre eigenen Mythen und Klischees hereingefallen wie sonst keine, denn: „Alles war anders, nämlich viel

widersprüchlicher, mehrdeutiger, spielerischer.“

Adenauer ist für Delius „Kindheitskanzler, Wahlplakatekanzler, Zeitungskanzler“. „Je älter er und ich wurden, desto mehr wollte ich, dass er zurücktritt.“

Delius ist Fußballfan, sein Team-Motto findet er in Sammy Drechsels legendärem Fußballbuch „Elf Freunde müsst ihr sein“.

Delius Biographie ist bodenständig, geburtsheimatverbunden, nicht abgehoben, nicht selbstlob-verliebt.

Delius kommt aus Nordhessen. Er liebt „Ahle Worscht“, eine nordhessische schmackhafte Landwurst: „Ein Biss, und schon sind die Äcker, Heuballen, Ställe, Bauernstuben, Mittagsglocken, Kornfelder

wieder da, und vieles mehr.“

Delius beschreibt ein üppiges Picknick mit Günter Grass, durchlebt erneut Erinnerungen an RAF-Zeiten, entdeckt wieder alle Tanzstundenbekanntschaften, die keine Liebesbekanntschaften

werden.

Bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bekennt er im Bewerbungstext: „Lesen und Schreiben gelernt und zugleich stotternd und stumm geworden.“ Mit Literatur und Schreiben überwindet

er sein Sprech-Handicap.

Delius würdigt die Verlegerpotenz von Klaus Wagenbach, seinem Förderer, obwohl er mit diesem im Streit liegt wegen des radikaleren Kurses in Zeiten der RAF, in der „bleiernen Zeit“.

In einem Artikel zum Tod von Delius heißt es in der ZEIT.: „Erstens er ist immer dabei gewesen. Zweitens: Er war stets einer der Leisen im Umkreis der Lauten. Und drittens nutzte er diese beiden

Umstände, um zu einem diskreten und deshalb psychologisch für alle Zwischentöne besonders empfänglichen Chronisten der Ereignisse zu werden. Tatsächlich lässt sich die Geschichte Deutschlands von den

letzten Kriegsjahren bis in die Gegenwart anhand seiner Bücher rekonstruieren“, schreibt Iljoma Mangold.

Angesichts seiner Kontakte zu renommierten Schriftsteller-Kollegen in der DDR beschreibt Delius die Stasi-Haltung so: „Sie vermuteten Konspiration, wo es um Freundschaft ging, sie vermuteten

Staatsfeindlichkeit, wo es um Literatur ging. Da ich viel mit dem Auto unterwegs war zwischen verschiedenen Freunden und Kollegen, gaben die Beobachter mir den Decknamen ‚Fahrer‘ “.

Albert Schweitzer ist dem zehnjährigen Dorfjungen ein Vorbild, Albert Camus ein Idol des 18jährigen, Alexander Fest wird zu seinem Verleger und Alexander Kluge ein gern gelesener Autor, wenngleich

Delius fürchtet: „Niemand wird schneller als er durchschauen, was du für ein naiver, mittelmäßiger Kerl bist.“ Und trotzdem schreibt Delius unentwegt weiter: „Alleinsein, Einsamkeit, Abstandhalten,

Meinungsvorsicht, Zweifel, Freude am Fragen, Schweigen, das sind die ersten Voraussetzungen, um zu schreiben.“

Gegenüber vier konkreten Rezensenten empfindet Delius Rezensionsfrustration, ihre Namen nennt er nicht, auch die FAZ ignoriert seine Buchneuerscheinungen oft, meine Diagnose mit A:

Literaturkritiker-ALLERGIE!

Stichwort „Amazon: Nicht eine Bestellung, kein Cent bis heute. Das soll so bleiben.“ Unter dem A-Buchstaben notiert Delius auch: „Amour Fou“, hier heißt es unkonkret: „Die eine oder andere. Mehr muss

nicht verraten werden, auch hier nicht.“

Dem Läufer Liebrichs setzt er ein kleines Extra-Kapitel-Denkmal und enthüllt die Gelbsucht-Krankheiten der Weltmeister-Elf, der 1954 zur Leistungssteigerung in wenigen einzelnen Spritzen gemeinsam

Traubenzucker verpasst worden war.

Zurück zum Autorendasein: „Was ist die größte Anstrengung im Literaturbetrieb? Erst die Anstrengung, dazuzugehören? Dann, dort nicht an den Rand gedrängt zu werden? Oder endlich die Anstrengung, sich

da rauszuhalten? Sind das überhaupt Anstrengungen?“

Trotz Computerwelten im Alltag des Schriftstellers: „Phantasie, Handwerk, Denken, Fleiß, Formulieren - bleibt meine Sache, zum Glück.“ Sein alter Macintosh samt Tastatur mit Schweißspuren ist

inzwischen im Literaturarchiv Marbach zu besichtigen“, erwähnt Delius am Schluss. Mit dem Kapitelstichwort AZZURRO beendet der Italien- und Romfreund seine Alphabet-Biographie, und wie heißt es so

schön bei ihm: „Es gibt kein Ende, es gibt nur Anfänge.“

Trotzdem ist an dieser Stelle die Rezension nun zu Ende. Es ist ja auch wahr: Für Delius war auch Schluss - mit dem Leben - am 30. Mai 1922 - in Berlin.

Audios

NDR

SWR

Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, gestorben 2022 in Berlin, wuchs in Hessen auf und lebte seit 1963 in Berlin. Zuletzt erschienen der Roman «Wenn

die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich» (2019) und der Erzählungsband «Die sieben Sprachen des Schweigens» (2021). Delius wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis, dem Joseph-Breitbach-Preis

und dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit einundzwanzig Bände.

Friedrich Christian Delius Darling, it's Dilius Erinnerungen mit großem A Rowohlt

Vom Fernsehmann zum Staatsmann: Selenskyj

Bücher sind nun mal eine träge Ware. Es dauert verdammt lange im Produktionsprozess, bis sie auf den Markt kommen, schließlich im Laden landen und dort auch mal versanden, wenn die Presse oder der Kunde sie nicht wahrnehmen wollen. Zuweilen müssen Buchproduzenten gegensteuern, wenn sie ein Thema schnell auf den Markt bringen müssen, um Profil zu zeigen oder zügig ein aktuelles Thema vor der Konkurrenz zu besetzen oder ganz einfach ein Geschäft vor der Konkurrenz zu machen.

Sergii Rudenko’s politische Biografie über Selenskyj ist so eins. Vor dem Kriegsbeginn konzipiert und dann schnell aktualisiert, als die Russen in der Ukraine einmarschierten. Das Buch ist sehr

detailreich in den Tiefen der ukrainischen politischen Entwicklung verfangen. Die vielen Namen, Verbindungen, Organisationen, Oligarchen, Hierarchen sind für den westlichen Leser nur schwer in die

politische Logik der Ukraine einzuordnen.

Das Buch zeigt den Aufstieg eines Mannes vom Komiker zum Staatsmann, vom Fernsehstar zum internationalen Führer eines Landes, das sich im Krieg mit Russland befindet.

Der Autor verspricht im Vorwort, nicht zu moralisieren, keine Vorurteile zu bedienen oder gar zu manipulieren, es gehe ihm um Fakten, allein um Fakten. Von denen liefert er dann sehr, sehr viele.

Schon eingangs gibt er in der Biografie zu verstehen, dass dereinst Historiker über Selenskyjs Rolle werden befinden müssen, dessen künftiges Schicksal immer mit dem endgültigen Bruch mit Russland

verbunden sein wird.

Wir erfahren sowjetische Erbschaftsangelegenheiten, etwa dass genug Geld für die Raumfahrt vorhanden war, aber nicht für die Heizung der Dorfschulen. Wir lernen Selenskyjs Vorgänger Janukowitsch

näher kennen, der irgendwann nach Russland abhaut. Gescheiterte Pressesprecherinnen kommen ebenso vor, wie Oligarchen, die es sich im Machtzentrum vom Präsidenten gemütlich gemacht haben.

Andererseits verschwinden Aufsteiger auch schnell wieder von der politischen Bildfläche.

Der Autor diagnostiziert dem ukrainischen Präsidenten reformerische Schwäche in Fragen der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und der Landesführung im Allgemeinen und benennt zugleich

Geldgeschäfte im Ausland über sogenannte Offshore-Konten. Selenskyj gab das mit der Begründung zu, man habe als Fernsehsender dem direkten Einfluss gegenüber der eigenen Politik im Lande so entgehen

wollen.

Es ist also auch ein Buch über Affären, Pfründe und persönliche Beziehungen zum Präsidenten, die für den schnellen Aufstieg erfolgreich waren. Kollegen beurteilen den Staatsmann in der Rolle des

Geschäftsmannes so: Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Keine Sentimentalitäten.

Im Schlusskapitel kriegt der Autor dann die Kurve, wenn er im Epilog über den Kriegspräsidenten spricht, hinter dem heute - geeint, stark und als uneinnehmbare Bastion - die ukrainische Gesellschaft

stehe.

Manchmal gilt auch der umgekehrte abgewandelte Satz Gorbatschows: Wer zu früh schreibt, den bestraft die Historie.

Sergii Rudenko SELENSKYJ Eine politische Biografie HANSER

Sergii Rudenko, geboren 1970, ist ein in Kyjiw beheimateter ukrainischer Journalist. Im ukrainischen Programm der Deutschen Welle ist er mit einer wöchentlichen

Kolumne vertreten. Außerdem ist er Chefredakteur beim privaten Informationssender Espreso.tv, der 2014 aus der Maidan-Bewegung hervor gegangen ist. Sein in der Ukraine 2020 erschienenes Buch ist die

erste Biografie Selenskyjs und wurde für die internationale Publikation aktualisiert.

Fodorová über Reinerová

Ausnahmsweise darf ich einmal persönlich werden. Mein Alterssitz liegt an der tschechischen Grenze, und seit die Russen dieses Land besetzt hatten, 1968 war das, interessiere ich mich für diese Land, seine Menschen, seine Politik und seine Literatur. So habe ich einige Werke von Lenka Reinerová gelesen, ihr politisches Schicksal kennengelernt und konnte – kurz vor ihrem Tod – in Prag ein letztes langes Interview mit ihr führen.* (veröffentlicht im Wieser Verlag)

So war ich gespannt auf das Buch von Anna Fodorová „Lenka Reinerová Abschied von meiner Mutter Mit einem Nachwort von Jaroslav Rudis“, erschienen bei btb.

Ich muss zugeben, ich war und bin ergriffen von diesem sehr persönlichen Abschiedsbuch einer talentierten Autorin, die von Haus aus als Psychotherapeutin in London arbeitet und deren Spezialgebiet generationenübergreifende Traumata sind. Ihr breit gefächerter Ausbildungsgang vom Architekturstudium, über Drehbucharbeit bis zur Psychotherapie ist sehr inspirierend für die Entwicklung ihres Buches, das zugleich Selbsttherapie ist und die Selbstwerdung der Autorin immer mit erzählt. Das Konstruktive aus architektonischem Denken und der Sinn für Dramaturgie aus der Drehbucharbeit mischen sich in dem Abschiedsbuch zu einem überzeugenden Konzept.

In einem Vorwort zu meinem Reinerová-Buch schrieb ich: „Lenka, die Kronzeugin der Prager deutschen Literatur! ‚Man muss Tscheche, Deutscher oder Jude sein‘, sagt Peter Demetz über sein Prag. Lenka Reinerová war alles, in einer Person, vor allem Europäerin, mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute, an die Gleichheit und die Gerechtigkeit. Sie hat die letzten Tage Habsburgs erlebt, Masaryks Erste Republik, die deutsche Besatzung, die erstarrten Jahre im Kommunismus und das Scheitern des ‚Prager Frühlings‘, die samtene Revolution und heute den wuchernden von ihr nicht gerade geliebten Kapitalismus. Und die Blöcke, sie zerbrachen.“

Lenka Reinerová hat ein mehr als bewegtes, wildes, politisches und persönliches Schicksalsleben hinter sich gebracht: Den Überfall der Deutschen „Ich überlebte, - weil ich am Tage der Besetzung nicht im Lande weilte“ -, die Verfolgung durch Kommunisten, die russische Besatzungszeit, die Wendezeit, sie saß in Gefängnissen und war lebenslang auf der Flucht. Widerstände, Tragödien, Verluste, Freunde und Erfolge prägten ihr Leben.

Als Schriftstellerin reduzierte sie ihre Berufsbezeichnung auf Erzählerin, weil sie eben darstellen wollte, was ist, wie ihr Kollege Egon Erwin Kisch, der ihr Vorbild war. In der Literatur fand sie selbst einen Ruhepunkt.

Es ist ein sehr poetisches, lebensnahes und persönlich anrührendes Buch, das Fodorová da gelungen ist.

Sie wuchs mit dem Geklapper von Schreibmaschinen auf. In „starrsinniger Bewunderung“ beschreibt sie die Leidens- und Lebensgeschichte ihrer Mutter, heiter-ironisch, melancholisch, liebevoll und doch auch distanziert analytisch, aber auch Zweifel sähend, denn Reinerovás Mantra war „Man darf sich nie selbst bemitleiden“. Das empfand die Tochter als unbarmherzig.

Es war also nicht „einfach gewesen, mit Eltern aufzuwachsen, die Helden waren“. Und zugleich mit einem Trauma erwachsen zu werden, das die Mutter empfindet, dank ihres Überlebens im Holocaustwahn des Naziregimes und allgegenwärtiger Seelenpein, weil der Verlust naher Menschen zu beklagen ist und der mitempfundenen Schuld, überlebt zu haben. „Das Trauma, für das es keine Worte gibt.“

Es ist auch ein Buch über das Altern und die Beschwernisse, die damit verbunden sind, vor allem, wenn die Mutter in Prag lebt und die Tochter in London arbeitet.

Mit 91 Jahren liest Reinerová noch das Buch „The Da Vinci Code“ und John le Carré und kritisiert die Schriftstellerkollegen. Aber ihr Ende naht doch bald. Nie glaubte die Tochter daran, dass ihre Mutter einmal sterben könnte, und doch geschieht es: „Gegen Morgen schlägt sie kurz die Augen auf, aber sie blickt irgendwo hin in die Ferne. Auf die Frage: “Woran glauben Sie?“ hat sie einem Kollegen geantwortet: “An das Leben.“

Anna Fodorová, 1946 als Tochter der Prager Schriftstellerin Lenka Reinerová (1916 – 2008) in Belgrad geboren, wuchs in Prag auf. Sie studierte an der Akademie der Künste, Architektur und Design in Prag, seit August 1968 lebt sie in England und machte ihren Filmabschluss am Royal College of Art in London. Sie drehte mehrere Animationsfilme, veröffentlichte ein Kinderbuch und schrieb Drehbücher für die BBC. Heute lebt sie in London und arbeitet als Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt psychoanalytische Psychotherapie generationenübergreifende Traumata.

Pressestimmen »Ein schonungsloses ehrliches Buch“ Deutschlandradio kultur

*Norbert Schreiber Lenka Reinerová Närrisch an das Leben glauben Lenka Reinerová im Gespräch mit Norbert Schreiber Wieser Verlag

„Meine Grundidee ist, beizutragen zur gegenseitigen Verständigung und Abschaffung aller Vorurteile und was es da noch so gibt…“ Lenka Reinerová

„Literatur, das ist eben diese Art, das wirkliche Leben darzustellen. Das ist alles.“ Lenka Reinerová

Zum Buch

Lenka Reinerová war die letzte lebende Kronzeugin der Prager deutschsprachigen Literatur aus der Generation Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch. Sie war Tschechin, Deutsche, Jüdin und bekennende Europäerin in einer Person, mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute, an die Gleichheit und die Gerechtigkeit. Sie hat die letzten Tage Habsburgs erlebt, Masaryks Erste Republik, die deutsche Besatzung, die erstarrten Jahre im Kommunismus und das Scheitern des »Prager Frühlings«, die samtene Revolution und heute den von ihr nicht gerade geliebten Kapitalismus. Der Radiojournalist Norbert Schreiber (Hessischer Rundfunk) besuchte die Literatin, die in den kulturellen Zirkeln der 20er und 30er Jahre in Prag ein und aus ging, von den Nazis und Kommunisten verfolgt, als Exilantin eine Irrfahrt rund um Welt erlebte. Lenka Reinerová starb am 27. Juni 2008 im Alter von 92 Jahren in Prag. Mit ihrem Tod ist diese Epoche der 20er und 30er Jahre in Prag aus dem Leben in die Bücher versunken. Ihre Stimme erklingt im „Prager Deutsch“ Ein letztes Dokument aus einer untergegangenen Welt.

Norbert Schreiber traf die Schriftstellerin in ihrer Prager Wohnung zum „hr2-Kultur Doppelkopfgespräch“ kurze Zeit bevor sie nach langjähriger Krankheit verstarb. Ihr gesamtes Leben lag ihr das deutsch-tschechische Verhältnis und das von ihr gegründete Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren am Herzen.

Auszug aus dem Einleitungstext

Eine Haushälterin empfängt freundlich auf tschechisch und bittet mich in das Wohn-Arbeitszimmer. Die „Grande Dame“ der deutschsprachigen Literatur in Prag begrüßt mich sehr herzlich, ihre munteren Augen verraten, dass sie sich freut auf ein Gespräch mit einem Deutschen aus Frankfurt am Main - trotz ihrer körperlichen Beschwernisse durch die langjährige Krebskrankheit und Chemothearpie. Sie trinkt einen Tee und bietet mir etwas zu trinken an. Sie sitzt etwas versunken in ihrem kleinen Sesselchen und blickt auffordernd zu mir auf: Lass uns beginnen, scheint sie zu signalisieren und beginnt schon selbst, mich auszufragen, wer ich bin, was ich tue, woher ich komme, sie stellt die „W“-Fragen der Journalisten, was das Interview soll, wo es gesendet wird, was ich vom deutsch-tschechischen Verhältnis halte, wie es denn ankomme, dass sie nun die Ehre hat, vom deutschen Parlament zum Gedenktag der nationalsozialistischen Opfer etwas äußern zu dürfen. Sie stellt die Fragen so, als müsste sie selbst noch etwas über unsere Begegnung schreiben.

Derweil habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ihr vielleicht ein zu langes Gespräch zumuten werde, aber auf die Frage „kurzes oder langes Interview“, hat sie selbst entschieden und wie selbstverständlich, nachdrücklich betont: „Wir haben Zeit.“

Einen Tag nach unserem Interview wird die Schauspielerin Angela Winkler ihre Rede zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag verlesen und sie wird es nur im Fernsehen anschauen können, wenn ihre Rede von jemand anderem verlesen wird. Das deutsche Volk wird Lenka Reinerová nicht mehr hören können, ihr Gesundheitszustand bindet sie an ihr Zuhause.

Aber ich werde sie gleich hören können, ihre „Stimme einer untergegangenen Welt“ für mich ganz allein, für einen einzelnen Deutschen der sie besucht, wird sie erklingen in ihrem „Prager Deutsch“.

Auszug aus dem Interview

Es gibt einen Kafka-Spruch über Sie, und der stammt vom Verleger Klaus Wagenbach, der besagt: Wenn man hören will, wie Kafka gesprochen hat, dann muss man nur der Reinerová zuhören, denn sie spricht „Prager Deutsch“.

„Eben, genau, das ist mein Prager Deutsch, und ich wurde schon unendlich oft gefragt, was das eigentlich sei, das Prager Deutsch. Es ist kein Dialekt, es ist meiner Meinung nach vielleicht eine besondere und eine bisschen eigenwillige Art des Deutschen, der deutschen Sprache, zweifellos beeinflusst durch die geographische Lage. Darin sind österreichische Einflüsse. Für mich, ich bin ja kein Wissenschaftler, ist das Prager Deutsch weicher und – wenn ich so sagen darf – ein bisschen schlampiger als das deutsche Deutsch. Das deutsche Deutsch ist exakt, sehr präzis, und wir sind, das kommt vielleicht vom Tschechischen wieder, wir sind etwas lockerer. Ich höre diesen Unterschied. Aber dass ich als geborene Pragerin, als eine in dieser Stadt aufgewachsene Person, Prager Deutsch schreibe, kommt mir ganz natürlich vor.

„…das ist eben diese Art, das wirkliche Leben darzustellen. Das ist alles.“

Lenka Reinerová

Verleger Lojze Wieser schreibt zum Erscheinen des Buches: „Lesen und hören. Einsam und doch gemeinsam. Eine Verbindung, die die Tonalitat der Sprache zum Klingen bringt und die uns in gedruckter Form beim Lesen die Möglichkeit gibt, die Entwicklung des Gedankens in all seiner Zerbrechlichkeit nachzuzeichnen, dem Sich - Hintasten zu folgen, alle Seiten der Unsicherheit zu spüren, und dem Lesenden das Zugeneigtsein - zum Gedanken, zum Autor, zur Autorin, zum Thema - finden lässt. Die Idee kam von Norbert Scheiber vom Hessischen Rundfunk. Man müsse sehen, wie die vielen Gespräche, die von ihm und seiner Kollegenschaft im Laufe der Jahrzehnte geführt wurden, für die Leserschaft nutzbar gemacht werden. Wie macht man eine CD, die man gut lesen kann, und wie macht man ein Buch, das man gut hören kann? Es folgten viele Gespräche und Abwägungen. Viele sinnvolle und zu verwerfende Gedanken wurden gewälzt und nicht zuletzt viele Versuche in der Buchbinderei gemacht, bis die richtige Form der Umsetzung gefunden war. GEHÖRT GELESEN ward geboren. Ein Buch mit doppeltem Umschlag, wo sich im aufklappbaren und doch nicht flattrigen Schutzumschlag die CD zum Herausnehmen und Hören befindet und das sich von außen doch nicht von einem Buch unterscheidet. Nun liegt der zweite Band der neuen Reihe GEHÖRT GELESEN im Wieser Verlag vor.

Pressestimmen „Vielen Dank für dieses tolle Tondokument. Sehr weise Worte und außerdem noch typisches Prager Deutsch gehört, das leider kaum

mehr in der Form gesprochen wird.

Portal Radiokunst

Edgar Selge Hast du uns endlich gefunden?

Edgar Selge ist ein beeindruckender erfolgreicher Schauspieler, und er wagt sich nun mutig auf ein neues Terrain: das Schreiben! Es ist also sein erster Roman, ein Debut, in dem er Autobiographisches

mit Fiktionalem mischt. „Jetzt sitze ich hier und schreibe das auf. Hoffentlich verschwinde ich nicht zwischen den Sätzen. Je genauer ich bin, desto fremder werde ich mir.“

Der Text enttäuscht nicht, Selge verschwindet nicht zwischen seinen Sätzen, im Gegenteil, es schwindet vielmehr das mir Fremdsein dieses Charakterdarstellers von Satz zu Satz, und wir gewinnen als

Leser nach und nach ein klares Bild von ihm und einer typisch deutschen Familie, mit strengem Über-Vater, einem Gefängnisdirektor und der Mutter, die treu im Haushalt zu dienen hat.

Selge blendet in die autoritäre Nachkriegszeit zurück. Er erfährt das strenge Erziehungsregiment der Eltern wie ein Déjà-vu. Selge berichtet vom Freud und Leid in seiner Kindheit. Sein Vater ist

strafversetzter Gefängnisdirektor, der gerne vor Publikum Klavierkonzerte gibt. Die Gefangenen dürfen zuweilen seiner klassischen Hausmusik lauschen.

Er beschreibt das Elternhaus so: Kultur steckt in ihnen, Gedichte haben sie im Kopf, Musik pulsiert in ihrem Blut und in den Fingern. “Ich bin derselbe Träumer“, sagt Selge und stellt zugleich die

Frage: „Was für ein Teufel steckt bloß in mir? Wie lange werden sie draufschlagen müssen auf mich, auf meinen Po, auf meinen Rücken, in mein Gesicht, bis dieser Teufel endlich Reißaus nimmt?“

Es ist also Gewalt im Spiel im Hause Selge. Der Debütautor mischt Sprachkritisches, Musikkritisches, Familienkritisches. Sein Fazit: „Mensch, Edgar, sag was los ist! Meine Liebe zu meinem Vater. Das

ist, was los ist. Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.“ „Dann triffst du meine Wange, voll und klatschend. Ich greife mir vor Schmerz ins Gesicht…. Du musst zuschlagen. Das ist

ein Zwang. Du musst die Welt in Ordnung bringen. Du musst mit Ohrfeigen die Welt besser machen.“ Das geht bis zur sexuellen Übergriffigkeit, die Selge nachempfindet.

Auch ich bin in jener Zeit aufgewachsen, zum Glück ohne diese Gewalterfahrungen, aber die Zeiten damals, die Gedanken, das Empfinden, die Erlebnisse sind nachfühlbar, sie gleichen sich. Es ist eben

der Muff von tausend Jahren und es sind zugleich die Folgen eines tausendjährigen Reiches.

Selge liebt Musik und Sprache, das spürt man an jeder Stelle des Buches. Er komponiert lustige Vergleiche, etwa „Da sehen die Häuser aus wie Kaffeetanten.“ Und immer wieder erfahren wir

Musikalisches. Wenn Selge etwa bei Marschmusik und Piccoloflöten die Beine nicht mehr stillhalten kann. Posaunen den Brustkorb dehnen. Oboen ihren Resonanzraum unter der Schädeldecke suchen. Das

Fagott zwickt, schneidige Trompeten fassungslos machen, die Tuba saukomisch klingt und das Horn todtraurig. Er schreibt sogar von versoffenen Tönen.

Solchen Beschreibungen folgen in knappen Sätzen klar formulierte Erkenntnisse, wie etwa: Reue kann nicht kontrolliert werden. Grundsätzlich nicht. „Wer das versucht, züchtet Schauspieler.“

Die Eltern sind für Selge keine Einzelwesen, sondern eine herrschende Institution. Es ist eine Macht, die verhört, schlägt, bestraft. Selge fragt: „Was ist die Wildnis in uns allen?“ Oben, im

Apfelbaum, spielt er als junger Bub Krieg und ahmt Bombardierungen nach.

Auf Seite 229 schildert Selge die Monotonie des Alltags, den Spießrutenlauf durch den täglichen Parcours der Haushaltspflichten, verursacht durch den „entsetzlichen Kreislauf“ der Mahlzeiten. Das

reicht vom Haus saubermachen, übers Aufstehen und Essen planen, zum Einkaufen, bis zum Töpfe rausholen, Messer, Bretter raus, Gemüse schneiden, Bohnen schnippeln, Fleisch vorbereiten, Wasser

aufsetzen, Zwiebel anbraten, Abwasch, Boden sauber halten, Mülleimer rausbringen, Fußmatten ausschlagen, Wäsche waschen, abnehmen, bügeln, zusammenfalten und so weiter und sofort. Alles bleibt an der

Hausfrau hängen. Alles klebt an ihr dran „Diese Männer, die ihr Leben auf dem Erbe der Frauen aufbauen! Aber ihren Frauen das Haushaltsgeld zustellen!“ Oder „Für meinen Vater bedeutet Fleisch auf dem

Teller die Wiederherstellung seiner Grundrechte.“

Das Thema Gewalt in der Familie, das Ur-Thema Nazi-Erbe wird im Text verarbeitet, etwa die Fragen wie kann man noch von edlem Menschentum reden angesichts der Kriegsgräuel und Judenvernichtung.

Als ihm auch die Mutter als Strafmaßnahme Schläge verpasst, empfindet Selge sie eher als eine Behauptung, ein Moment wie auf der Theaterbühne. Sie spielt das Schlagen, Edgar Selge schluchzt, um ihr

wenigstens das Gefühl zu geben, dass ihre Strafe eine Wirkung hat. Die Mutter sagt, so weh kann das jetzt nicht getan haben. Und doch ist es Gewalt, die weibliche, die sanftere Variante.

Es ist ein Buch vom Suchen und Finden, von Lüge und Ehrlichkeit, vom Erwachsenwerden und Kind bleiben, ein träumerisches und realistisches Buch zugleich. Ein Romanmonolog ohne eigentliche Handlung,

eine Selbstvergewisserung ohne Gewissheiten, weil der Zweifel weiterlebt.

Michael Krüger, einst Verleger und selbst Schriftsteller, rezensiert den Roman mit den Worten: Selge schreibt mit Ernst, Lakonie und trifft den "richtigen Ton". Es ist ein Debüt im Alter von 73

Jahren, mit seelischem Tiefgang, lakonischem Humor, Selbst- und Fremderkenntnis zugleich, befruchtet vom Können eines großartigen Schauspielers.

Edgar Selge Hast du uns endlich gefunden Rowohlt

Abschied von Angela

Das Urteil über die Kanzlerin Angela Merkel hat die Welt längst gefällt. In Deutschland gehen die Meinungen weiter auseinander. Erst im Abstand und unter Berücksichtigung dessen, was oder wer ihr nachfolgt, wird eine historische Beurteilung möglich sein, die dann vielleicht „nachhaltig“ sein wird. Deshalb tut die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld gut daran, ihr „Porträt einer Epoche“ ohne große Bemühungen ihrer vielfältig bewiesenen Urteilskraft eher als zeitgenössische Chronistin zu zeichnen.

Das wird ihr ein großes Publikum sichern, denn viele Deutsche wollen vor Ablauf der selbstbestimmt endenden Kanzlerschaft noch einmal wissen, was Merkel eigentlich bewirkt oder auch, was sie nicht

bewirkt hat.

Ganz ohne eine Beschreibung von Kindheit und Jugend in der DDR ist die Kanzlerin nicht zu erklären. So erfährt die staunende Leserin einiges über die von Merkel in Leipzig und Prenzlauer Berg gelebte

Bohème-light, wie sie damals möglich war. Anders als Ralph Bollmann in seiner umfangreicheren Merkel-Biographie beschränkt sich Weidenfeld dann im Wesentlichen auf die Kanzlerin und verzichtet

weitgehend darauf, die CDU-Vorsitzende als zweiten Fokus in den Blick zu nehmen. Das Sichtbare zählt für sie. Dabei lässt sie vielfach die Kanzlerin selbst zu Wort kommen.

Als Merkel z.B. der damalige Star im Kabinett von Guttenberg wegen der Plagiatsvorwürfe von der Fahne gehen musste, zitiert Weidenfeld die Kanzlerin mit einem vielleicht auch für aktuelle Fälle brauchbaren Wort vom 21.2.2011: „Ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden … berufen, sondern mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister … und das ist, was für mich zählt.“ Der hatte mit Merkels Segen gerade die Wehrpflicht abgeschafft. Zu einem Epochen-Porträt zählen auch die Stimmen der Zeit. Aus der Vielzahl derer, die die Autorin aufruft, ohne sich dem Urteil anzuschließen, sei die aus der umstrittenen Flüchtlingsfrage der „sonst strengen“ Zeit-Journalistin Jana Hensel zitiert: „Da bin ich mir sicher, dass wir eines Tages feststellen werden, dass sie recht hatte. Dass der Wir-Schaffen-das-Satz das größte Kompliment gewesen ist, das sie uns machen konnte. Sie hat uns Deutschen damit ein Stück ihrer Größe und Würde als Auftrag zurückgegeben. Und wir werden es schaffen, nun auch ohne sie.“

In einem interessanten Kapitel beschreibt Weidenfeld die Kanzlerin im gesellschaftlichen Rahmen des Feminismus auch ihre Beziehung zu Alice Schwarzer. Als sie gefragt wird, ob Deutschland angesichts vieler weiblicher Vorstandmitglieder in der CDU auf dem Weg ins Matriarchat sei, antwortet sie schlagfertig: „Nein, wir wechseln nur vom 20. ins 21. Jahrhundert.“ Mit solchen Zitaten porträtiert Weidenfeld treffend die Kanzlerin und eine Epoche, in der es immer auch um Quoten und vor allem um gleiche Rechte geht.

Die promovierte Physikerin Merkel hatte zwei Erkenntnisse abzuwägen: Die Kernenergie ermöglicht die Stromgewinnung ohne klimaschädliches Kohlendioxid aber Kernkraftwerke bergen ein hohes Risiko und

die Entsorgung der radioaktiven Rückstände ist nicht gesichert. Am Ende entscheidet sie angesichts der Reaktorkatastrophe von Fukushima für Sicherheit und setzt verstärkt auf Wind und Sonne, um das

Klima zu schonen. Diese Entscheidungsfindung sieht im Rückblick wie ein Zick-Zack-Kurs aus, erscheint aber – trotz ihrer handwerklich mangelhaften Umsetzung – nachvollziehbar. Einen Großteil ihrer

weltweiten Reputation hat der Kanzlerin ihre ja nicht in die Wiege gelegte Europa-Zuwendung eingetragen, ihre von Strenge und später Nachsicht geprägte Haltung gegenüber Griechenland, ihr

Friedensengagement in der Ukraine-Krise und in der Auseinandersetzung mit dem Iran.

Ihr weltweites Antreiben in der Klimapolitik geht vielen nicht weit genug, anderen viel zu weit. Die Epoche, die Weidenfeld als die Zeit der Kanzlerin porträtiert, geht aber weiter. Das Urteil über die Weichen, die Merkel in ihrer Kanzlerschaft gestellt hat, werden künftige Historiker fällen – wahrscheinlich dann wiederum kontrovers. Was die Autorin dieses Buches leistet, ist eine sorgfältige, weitgehend vorurteilsfreie Chronik, die aktueller kaum sein kann und die das lesende Publikum verschlingen wird.

Harald Loch

Ursula Weidenfeld: Die Kanzlerin - Porträt einer Epoche

Rowohlt Berlin, 2021 320 Seiten 22 Euro

Spontane Lebensentwürfe im Talk